XXI

Résumons-nous.

En isolant le concept et en dessinant son portrait, nous avons fait la caricature de l’attitude conceptuelle, qui est un déséquilibre. Nous avons décrit les symptômes d’une maladie qu’on pourrait nommer “le soliconceptualisme” qui consiste à croire et à se conduire comme si l’être humain était animé par le seul pouvoir du concept et donc à sombrer dans un autisme profond, totalement coupé de la réalité.

Le concept est un outil destiné à gérer la matière, et ne peut donc saisir que ce qui dépend de son ordre.

L’être humain parvient à soutenir et à faire prospérer son existence physique grâce au concept. Mais la conscience est le fruit de l’intuition qui est l’équivalent humain de l’état qui précède la matière. Cet état, innommable puisqu’il n’est pas constitué selon les lois de la matière tangible, l’attitude conceptuelle ne peut en nier l’existence. Mais ce qu’elle concède est une dualité d’opposition : il y aurait “la matière” et “autre chose”. Cette autre dimension a été investie par les systèmes spiritualistes d’inspirations diverses, philosophiques ou religieuses. La solution classique de classification consistait à ranger l’étude de la nature physique dans la connaissance scientifique et l’exploitation de l’intangible dans les institutions de l’esprit.

Or, quelque soit le niveau de la tâche à accomplir, la tentation est toujours d’en réaliser la gestion par le concept qui fait retomber, si l’on peut dire, la réalité dans le réel.

La réalité est le mouvement de la subjectivité vers l’intuition, c’est à dire l’acte toujours renouvelé, l’affirmation agie de son propre fondement.

Quand la subjectivité se fait porter par le concept, la réalité apparaît sous la forme d’une chose (physique ou mentale) isolée. Elle paraît alors tangible (même au niveau d’abstraction du langage) et est jugée “réelle” par contraste avec la réalité qui n’est pas de l’ordre de la matière et qu’on relègue dans “l’imaginaire”.

En effet, un acte n’a de sens que par son intention. L’intention intangible se traduit par son expression agie. La vraie réalité est au niveau de l’intention qui engendre l’acte, mais le témoin (qui peut être le sujet lui-même) qui ne voit que l’acte croit pouvoir enregistrer la notion du réel au niveau de l’explicitation matérielle.

L’intention doit son existence temporelle au concept, mais l’être mis à jour par le concept dépend de l’intention.

Les notions de “matérialisme” et de “spiritualisme” sont donc des catégories conceptuelles et comme telles n’ont pas accès à la réalité. Si l’on s’efforce de penser selon les actes de ceux qui se réclament de ces systèmes, on constate alors, avec plaisir d’ironie, que les catégories conceptuelles échangent volontiers leurs billes et leurs valeurs et que certains tenants du matérialisme sont parfois très spirituels et vice versa.

Ces réactions “humaines” où le cœur a raison de la Raison et des systèmes prouvent déjà que l’attitude conceptuelle n’est pas toute la réalité. L’imagination et ses jeux magiques en sont aussi la démonstration : projetez-vous sur la scène d’une image mentale, dans une aventure, un paysage, un rayon de soleil sur les meubles, selon vos désirs et votre tempérament. Vous ressentez un bonheur, une excitation, une dilatation de toutes vos facultés …et vous convoitez ce réel que vous n’avez pas. Là se situe l’illusion qu’exploitent les fantasmes virtuels et les rêves de l’ailleurs : ce plaisir intense, c’est bien vous qui le ressentez, mais le concept, enclin à ne comprendre que l’objectivité, vous persuade que le bonheur appartient au lieu ou à l’objet qui n’est pas là et vous incite à partir le chercher. La subjectivité s’en remet à la vertu de l’objet et … et ne s’y trouve pas. La déconvenue est grande, et l’on conclut de mauvaise humeur que l’imagination “libère” et que la vie “réelle” entrave l’imaginaire.

Le malentendu provient de la dualité qu’impose l’attitude conceptuelle. Quand elle échappe à ce carcan, la subjectivité a le loisir de faire coïncider le bonheur de l’imaginaire avec ce réel qui est là. La “réalité” est donc le rapport de la subjectivité avec ce tangible que le concept appréhende.

L’incarnation de l’intuition par le concept peut être imagée par un spectacle de variation kaléidoscopique infini.

Il est nécessaire pour survivre de traiter ces apparitions comme si elles avaient un statut définitif. C’est le concept qui opère ce délicat prélèvement, analyse et tire les conséquences pratiques utiles de l’observation de cet objet virtuel.

La confusion est inévitable quand l’attitude conceptuelle oublie que le concept est un agent délégué : elle s’étonne en toute mauvaise foi de ne plus reconnaître les valeurs passées et veut croire que la cerise surgelée est la “même” que celle qu’on aurait croqué sur l’arbre cet été.

Le romantisme conceptuel s’adonne à la nostalgie et convoitant le nouveau, ne produit qu’une copie du même, image fade et sans vie.

L’attitude intuitive, bien plus réaliste, utilise le concept par méthode, exploite la répétition et prouve la différence.

La réalité n’est pas ce réel objectif, matériel, posé là qu’on appelle le “monde”. Le monde en effet ne répond à son nom que si la voix d’un être humain l’appelle. Sans la conscience humaine il n’y a pas de monde. (Il ne s’agit pas pour autant de sauter à pieds joints dans la solution de la dualité en rétorquant : “alors, tout se passe dans ma tête, la vie est un songe, la vérité est subjective, chacun a sa vérité …” et autres fariboles fantaisistes de l’attitude conceptuelle qui s’accroche à sa rétention morbide.)

Pour affronter le paradoxe, l’être humain doit accéder à l’être en dépassant le langage et son outil le concept. Car le concept est par nature incapable de parousie, cette présence glorieuse.

La parousie, la présence sont des mots témoins de cet effort du langage pour suggérer l’être à la pensée conceptuelle. Être à côté (para-ousie), être en avant (prae-esse), la méta-présence ne peut être pensée par le concept qui se plaît dans le monde et cerne les choses.

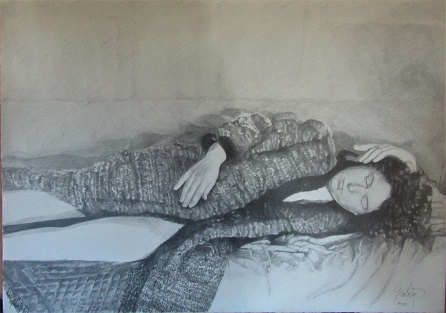

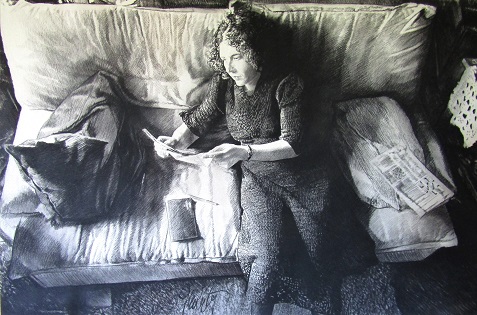

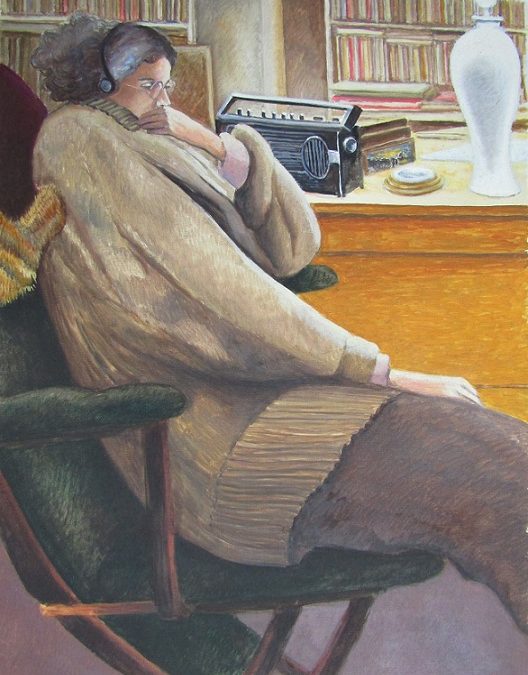

L’art est le seul langage qui ouvre à la présence.

Mais pour redonner vie au mot, il faut le dégager de sa gangue historique.

Ce que le premier artiste a su accomplir, au premier jour du temps humain, était un geste essentiel, un acte métaphysique. Et rien n’attentait à sa pureté.

Le deuxième artiste, au lendemain, avait une autre tâche. Sa liberté devait s’affirmer au delà du concept d’imitation. A défaut d’y parvenir, il pouvait croire, puisqu’un autre avait œuvré avant lui, qu’il n’avait plus qu’à copier son héritage culturel. Pour les autres après lui, l’imitation aussi bien que la rébellion contre les formes établies devaient les ancrer dans la fatalité de la répétition.

Nous avons vu que toute activité humaine relevait de ce pouvoir d’abstraction qui lui permet de modifier la matière. Tout être humain est donc artiste dans la mesure où il ne se contente pas d’exister par ses seules fonctions biologiques.

Mais le bon sens accorde une place hiérarchique aux diverses performances dont un être humain se montre capable. Il y a des degrés de spécialisation et d’excellence tant pour l’appréciation des œuvres que pour leur exécution.

Bien que le langage offre une place non négligeable aux arts utiles, la notion d’art est plus tard attribuée à ces œuvres que concerne un intérêt plus mental.

Les expressions artistiques emploient tous les moyens que l’époque et la civilisation découvrent. Les matériaux sont donc plastiques aussi bien dans la forme que dans le fond. Mais pour la nature réelle des œuvres, le caractère des matériaux est secondaire. Comme pour un acte, la réalité d’un objet d’art est véritablement son intention.

La vision conceptuelle de l’art est celle qui accorde la valeur absolue à sa matière, à l’apparence traditionnelle ou à la nouveauté de ses formes, de ses idées ou de ses représentations.

L’attitude conceptuelle vis-à-vis de l’art est un non-sens puisqu’elle contredit l’acte du premier artiste, qui était métaphysique (contester cette affirmation revient à nier l’originalité de “l’humain”).

Le sens de l’art n’est donc pas de décrire, d’évoquer ou de dénoncer le monde, mais de prouver la capacité de l’être humain à être-devant-le-monde.

La trace de cet acte est l’œuvre qui est réalisée selon la matière du monde et le paysage mental du sujet, tels qu’ils existent ici et maintenant.

Au niveau de la réalisation, l’on peut constater une infinie variété de possibles, mais la hiérarchie des valeurs s’étage selon la qualité de participation du concept au niveau de l’intention.

Les intentions déclinent des variances composites : propagandistes, religieuses ou politiques, décoratives, informatives ou satiriques, ludiques ou thérapeutiques, tous les arts à prédominance conceptuelle ont une existence légitime et sont des expressions fort utiles à la société humaine.

Mais si ce beau nom commun d’art est quelque fois digne de porter une majuscule, c’est grâce à ces œuvres sublimes qui simplement par l’intensité de leur présence corporelle forment le signe de l’être hors de l’espace et du temps, qui n’a pas de nom.

1999-2000

XXI

Ficelle immaculée

ironie de guingois

vos appâts en fatras s’enchevêtrent

et les anneaux ionisés de vos maux

m’irritent d’indécence et

s’en claque ma patience.

Or ça, vous n’avez même pas tout dit

et si bien je souris

prêtant à connivence

et vous parais rendre les pièces

en métal d’or contre monnaie mitée,

c’est que je veux garder

ma fondée suffisance

et puis surtout voiler la perle

indifférente de ma surdité.

1.12.1975

Métaphysique

Si l’on peut légitimement se moquer avec André Gide des « élucubrations poétiques ou pataphysiques de X ou Y » il n’empêche que cette prudence à l’égard de connaissances jugées bizarres et extravagantes est un peu hâtive et un tantinet imprudente. Elle exprime en vérité l’étonnement de Narcisse devant sa propre image.

Dans l’histoire connue de notre héritage, voilà plus de vingt siècles que les philosophes grecs, dont Aristote, ont forgé ce mot pour évoquer ce qui leur paraissait dépasser, transcender la physique dans l’étude de la nature observable. Ce qui rend la position de l’humain difficile dans ce processus d’observation, c’est qu’il est à la fois juge et partie. Quand l’intellect humain tente de définir les deux ordres auxquels il lui semble pouvoir référer les différents phénomènes, il oublie tout simplement de considérer que c’est son propre pouvoir mental qui crée la distinction et provoque l’écartèlement.

La conséquence de cette ignorance est la formation de deux attitudes contradictoires mais similaires dans leur aberration. La première consiste à projeter les caractères de la matière tangible sur les objets jugés transcendants. On modèle alors un théâtre d’entités métaphysiques douées d’une pseudo-existence autonome. Toutes les croyances se concrétisent ainsi autour de fantasmes pétrifiés. On évoque alors « la » métaphysique comme une contrée sublime que l’on espère un jour atteindre, qui possède en ses greniers les meilleurs trésors de l’humanité.

La seconde attitude, qui s’insurge contre ces illusoires contes de fées, proclame qu’on n’a pas besoin de métaphysique, puisque tout est matière. Cette proposition scie la branche sur laquelle elle est assise puisqu’elle use d’un outil métaphysique pour nier son existence. Le langage n’est-il pas le lieu même, et le corps, de la métaphysique ? Un mot n’est-il pas un événement qui transcende la nature observable ?

L’effort scientifique accomplit une performance de plus en plus « abstraite » puisqu’elle parvient à considérer comme forces matérielles des phénomènes que l’on pensait auparavant « magiques ». Les métaphores que l’esprit utilisait faute d’explication objective sont progressivement remplacées par des « lois » scientifiques. Le tonnerre et la foudre ne sont plus les effets de la colère d’un dieu mais des faits électriques.

De même, la métaphysique n’est pas un élixir issu de l’empyrée, c’est le produit de l’activité neuronale qui, par une évolution naturelle, s’est découplée du réseau moteur et permet à l’humain de poser un acte psychique transcendant l’ordre physique.

L’être humain est une créature métaphysique.

2006

Commentaires récents