Quand je note que l’art est d’évidence la première activité humaine, je décris précisément la nature de l’esprit humain. Pourtant, cette déclaration, servie sans préliminaires dans la conversation, provoque l’étonnement, des sourires narquois et des haussements d’épaules de commisération pour le pauvre poète qui se prend pour le soleil alors que dans la société, il ne figure que la cinquième roue de la charrette.

Mais de l’avis du poète, ces réactions sont celles de la mouche du coche.

Ce qui différencie l’être humain des autres créatures, c’est la capacité d’exprimer une proposition tentative de vérité.

Reportons-nous par la pensée un beau matin du quaternaire, sur le terrain de ce qui deviendra beaucoup plus tard Solutré-Pouilly, dans le département de Saône et Loire. Les créatures ont faim. Une vue d’avion nous permet de voir des loups, des lions et des bipèdes à la chasse.

Une observation prolongée nous fera connaître les mœurs respectives de leur vie sociale. L’on peut noter que les bipèdes utilisent les dents comme les autres animaux mais qu’ils ont une particularité au niveau des deux membres dont ils ne se servent pas pour se déplacer. Au lieu des griffes rétractiles que les félins, par exemple, aiguisent sur une pierre et gardent sur eux, les bipèdes ont des appendices extractibles qu’ils jettent après usage. Ils manifestent comme les loups de l’attachement pour leurs petits et utilisent pour la communication un système de signaux sonores et parfois la gesticulation.

Le lendemain, nous nous déplaçons vers le nord-ouest et atterrissons en Charente, devant le Roc de Sers.

Là, une surprise nous attend, car nous découvrons dans la pierre la forme de l’animal que les bipèdes avaient chassé la veille. Une enquête nous révèle que ces même bipèdes ont gravé cette image avec leurs outils de silex taillé.

De saisissement, nous bégayons et classifiant ce type de créature capable de créations, la baptisons “homo sapiens sapiens”.

Accélérant le film de l’histoire pour nous assurer de la filiation des générations, nous constatons que cette race a multiplié ses exploits et diversifié ses performances, tant techniques que formelles, au point que, pour s’y reconnaître, elle a dû faire évoluer son langage et inventer le concept abstrait, qui lui permet de subsumer sous une même idée des apparences concrètes différentes.

Ce que Nietzsche affirme dans son aphorisme 370, en observant que “nous avons été capables de créer des formes, bien avant de savoir créer des concepts”.

Mais, pour ne pas nous égarer dans la forêt de la complexité en évoquant les formes des concepts et les concepts de formes qui font surgir des produits conceptuels engendrés par des concepts formels, penchons nous sur le berceau de la pensée. Considérons l’essence de la forme.

La forme naît du désir impérieux de l’esprit humain qui a conquis la pleine conscience de soi d’en fixer la preuve par une expression extérieure : il advient alors que l’objet ainsi créé devient une force autonome qui regarde cette conscience qui l’a formée.

Jusqu’à cet effort vers la forme, la conscience était contenue dans la relation de soi au monde. La conscience animale se développait dans la perception utile à l’existence et à la survie.

La forme n’est cependant pas l’adéquation de la chose perçue, l’imitation de la nature. La forme est le propre de l’esprit, c’est l’acte spécifique de l’esprit humain. Par la forme, l’esprit humain accomplit et constitue sa différence. Cette conscience de conscience, il en prend acte en contemplant la forme qui est son œuvre.

Cette idée qui est la forme, en se réalisant, le modifie.

De ce rêve qu’est la forme découle toutes ses puissances créatrices : l’aptitude à penser, ses produits, les concepts et tous ses modes d’application, de la mathématique à la technique.

L’Art est le mode dont la valeur dépend absolument de l’idée formelle. Inversement, plus l’objet “d’art” se réfère au concept dans toutes les manifestations, esthétiques ou analytiques, plus il descend sur l’échelle de valeur formelle.

La tendance de notre génération à vouloir établir le “sens” de l’œuvre sur la base d’un concept, en dénonçant ou en minimisant les aspects techniques, esthétiques et formels me paraît la conséquence d’une confusion. La complexité toujours croissante du réel fait apparaître l’urgence d’un besoin d’unité qui croit pouvoir se trouver dans la globalisation du concept.

Mais ces concepts qui entendent avoir une existence autonome, que nous formons à partir d’expériences vagues, sont des idées confuses. Ces notions universelles d’Homme, d’Automobile, de Dialectique ou d’Art sont des images formées sans ordre pour l’entendement. Chacun en effet, pourra se former “une autre image commune, par exemple, l’homme est un animal qui rit, un animal à deux pieds sans plumes, un animal raisonnable ; et de même pour les autres choses, chacune, selon la disposition de son corps, s’en formera des images universelles. C’est pourquoi il n’est pas étonnant qu’entre les philosophes qui ont voulu expliquer les choses naturelles par les seules images des choses, se soient élevées tant de controverses.” Spinoza

Si l’esprit humain se donne pour idéal une connaissance par des concepts basés sur des représentations données par les sens d’une façon forcément incomplète, il ne peut aboutir qu’à des idées confuses qui donnent naissance à leur tour à des notions inadéquates qui fondent des actes aberrants.

Karl Popper, dans son livre Logik der Forschung (1934) explique sa notion nuancée de “falsifiabilité” de la connaissance scientifique, comme la possibilité pour une théorie d’être ouverte à la critique, marquant ainsi la démarcation de la science à la pseudo-science. La métaphysique, ajoute-t-il, n’est pas “testable” par des moyens analogues. Mais ses produits sont néanmoins susceptibles d’être soumis à des examens critiques.

Autrement dit, les concepts sont des théories provisoires, des cailloux blancs qui dessinent un chemin au travers de la forêt dense. “Quand nous disons que le cristal est le plus dur de tous les corps, nous entendons de tous les corps que nous connaissons et nous ne pouvons ni ne devons y comprendre ceux que nous ne connaissons point.” C’est Pascal qui raisonne ainsi prophétiquement dans le “Traité du vide” et souligne ainsi la contingence des concepts.

Il convient de distinguer soigneusement entre une idée, c’est à dire un concept de l’esprit, l’image par laquelle nous nous donnons une représentation et le mot par lequel nous la désignons. Soit un dessin qui représente une maison, quelques nuages dans le ciel et un arbre. Les idées formées à partir d’une image vont dépendre des descriptions singulières ; il faudra l’acquisition d’une mémoire et l’expérience de la raison critique pour former le concept d’un arbre à partir de l’image d’un pommier, d’un cactus ou d’un sapin.

Dans les ordres de la connaissance, la hiérarchie va de la perception à l’imagination, puis à la raison et culmine en la faculté intuitive.

L’œuvre formelle participe de tous ces niveaux.

L’objet formel qu’est la poésie est bien sûr déterminé par le génie propre du langage qui lui donne son corps, mais il en transcende la fonction ordinaire.

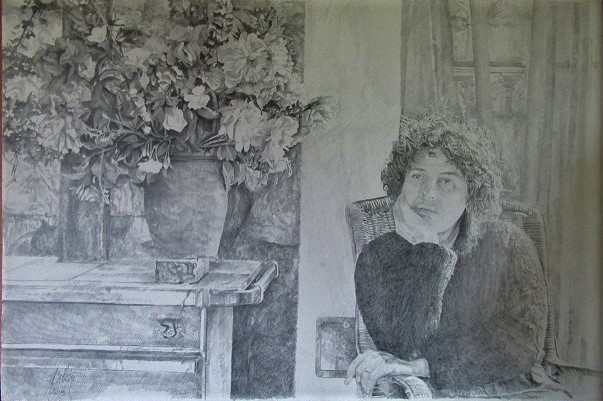

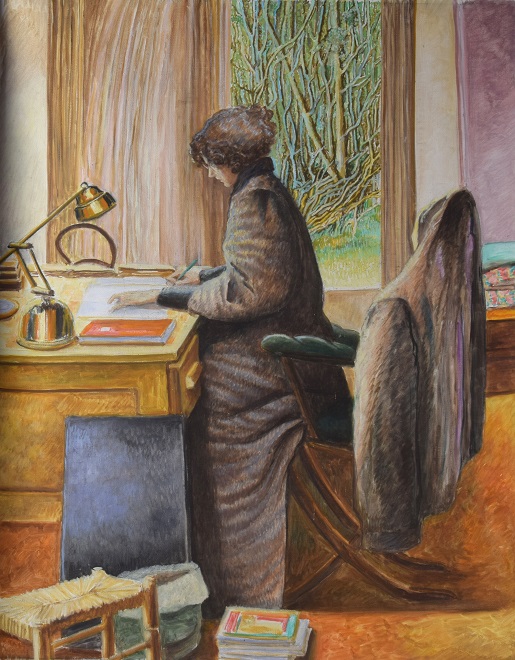

J’écoute souvent la radio anglaise, sur la chaîne BBC4, pendant que Claude est absorbé dans une lecture, accompagnement sonore qu’il accepte gentiment en me disant que cela ne le gêne pas puisqu’il n’y comprend rien. Pourtant, un soir, sa concentration pourtant intense fut interpellée et sa conscience attirée par une voix fascinante qui, pensa-t-il alors, ne parlait pas un anglais ordinaire. Il avait raison, c’était celle de Dylan Thomas récitant l’un de ses poèmes.

“De la musique avant toute chose” affirmait Verlaine en extrayant la forme poétique de sa gangue de “littérature”.

Le ciel est, par dessus le toit,

Si bleu, si calme,

Un arbre, par dessus le toit,

Berce sa palme.

La sobriété magnifie là l’intensité formelle. La complexité d’une page de Henry James ou de Marcel Proust est exemplaire de la forme qui structure le style.

Le poète, dont les seuls matériaux sont les mots, sait bien que de nature, ils sont évanescents. Le lac du poète n’est pas celui que considère le pêcheur et le poisson que pêche le poète n’a pas la substance de celui dont se saisit le cuisinier. D’où il ressort que, pour un estomac affamé, ce poisson de poète n’ayant aucun attribut d’étendue, il n’a pas d’existence.

Il est indéniable que l’esprit humain s’adonne à d’autres exercices grâce à un attribut qui est en lui, qui est l’attribut de penser.

Mais si les produits de la pensée sont les concepts, ceux-ci se réfèrent de la forme pour assurer leur assiette.

Un concept sociologique de l’art qui prétendrait faire dépendre le sens d’une œuvre de ses conditions historiques de production serait réducteur et voudrait prouver que je suis le mercredi différente de ce que j’étais lundi, ce qui est vrai sur certains plans existentiels, mais qui est absurde pour l’identité essentielle.

Une pensée qui substantive un concept et raisonne à rebrousse-poil est une maladresse ou un crime formel et a pour conséquence une mortification de l’esprit.

Dans les Mots et les Choses, par exemple et a contrario, Michel Foucault fait éclore une floraison de concepts qui sont, eux, positifs pour la pensée en ceci qu’ils lui permettent d’être affectée d’une façon plus grande qu’elle n’était auparavant, ce qui augmente sa joie et sa puissance d’agir, comme le dit Spinoza, ce qui est le propre de la vie.

La forme n’est donc pas seulement le propre de l’œuvre qualifiée d’art. La forme inspire l’existence individuelle, en ce que les actes d’une personne affirment sa détermination à poser les effets d’une Raison qui domine les passions instinctives.

Si l’on veut conserver le terme de forme pour qualifier simplement les produits de la pensée, l’on pourrait dire que l’éthique est à la vie ce que la forme est à l’esprit.

Indifférent à la fébrilité

sourd au vacarme harassant

des humains époumonés

un chat

vaquait à sa toilette.

D’une patte soyeuse

soigneusement lissée de sa langue râpeuse

il se débarbouillait

et sa queue sur la pierre

ondulait noblement

d’un rythme calme et doux.

1972

Affectivité

La racine de ce mot latin montre un organisme dans l’action qu’il exerce sur autrui : Facere, faire et la préposition ad qui signifie « vers » se combinent dans l’Amphytrion de Plaute pour praeda atque agro suos (ad ficere), pourvoir les siens de butin et de territoire. Plus tard, Cicéron emploie le mot dans un sens abstrait, amentia adficere aliquem, frapper quelqu’un d’égarement et Sénèque en découvre le sens passif en notant rerum corpus adficientium varietas, la variété des objets qui affectent le corps humain.

Le verbe adfectio qui en découle signifie à la fois l’action d’affecter et l’état qui résulte d’une influence subie. Cicéron, après avoir défini que l’affection est une modification de l’état moral ou physique subite, venant d’une cause (interne ou externe) nomme odium et invidia et ceterae animi adfectiones, la haine, la jalousie et les autres phénomènes affectifs. L’on observe que ces états affectifs peuvent être permanents et sont décrits comme des manières d’être avec leurs conséquences éventuelles. Rectae animi adfectiones virtutes appellantur, quand les dispositions de l’âme sont droites, on les appelle vertus, note Cicéron mais aussi vitia adfectiones sunt manentes, les vices sont des états affectifs permanents. Enfin, le sens du mot signale la nature d’une émotion et prend la valeur du sentiment. Sénèque parle de grati animi adfectio, un sentiment de reconnaissance et Pline, simiarum erga fetum, de la tendresse des guenons pour leur petits.

A l’analyse de tous ces exemples, on voit qu’il s’agit d’une instance qui peut motiver ou modifier l’acte et donc agir sur la volonté. Mais d’abord, l’affectivité est l’agence réceptrice de toutes les forces qui agissent entre les organismes. Être affecté, affecter l’autre est la somme des relations existentielles, celles qui sont subies et celles qui sont imposées.

Entre la scène évoquée par Plaute qui parle de pourvoir les siens de butin et de territoire et celle de Pline qui décrit la tendresse des guenons pour leurs petits, il existe le point commun de l’instinct qui assure la subsistance de l’espèce. La haine et l’envie sont bien les affections qui déterminent la querelle de deux chiens pour un os. Tous les objets qui touchent l’organisme vont l’affecter, c’est à dire provoquer une disposition qui le fera réagir en vue de son intérêt.

La différence entre les animaux et les humains est que ces derniers peuvent être affectés par des objets virtuels. L’acte psychique est le mode opératoire de l’humain qui lui permet, outre l’intelligence d’adaptation, fruit de la conscience du monde, une intelligence créatrice qui projette en un objet mental une analyse de cette conscience. Ce paysage de produits abstraits affecte l’humain aussi puissamment que le fait l’environnement matériel où son corps évolue.

Si la conscience animale est bornée par les objets qui affectent ses sens, la conscience humaine, capable de transcender sa puissance corporelle, peut construire un univers mental dépassant les limites de sa perception physique. Mais ce faisant, il meuble cet univers d’éléments personnels et uniques, susceptibles désormais d’affecter son comportement. Il faut constater que tous les affects, présents ou passés, même ceux qui sont désagréables ou douloureux sont accueillis par le psychisme, voire choyés, simplement parce que leur présence compose et décrit le territoire de l’individu. Mais l’influence de ces incitations à l’acte que sont les affects devient néfaste quand leur mémoire et sa puissance sont occultés. L’énergie psychique néanmoins conservée cherche alors à s’exercer dans une décharge aberrante.

Le destin du mot « affection » dans la famille des langues latines est édifiant. Il désigne à la fois un tendre attachement personnel à autrui et un processus morbide organique ou fonctionnel. Sans doute faut-il voir dans cette homonymie la trace de l’origine et découvrir la structure essentielle, visible sous le masque de la complexité conceptuelle. L’univers est mouvement, la vie est mutation perpétuelle et l’existence un enchaînement d’actions et de réactions qui, par delà les notions de bien de mal, informe le destin des forces qui s’étreignent.

Si tout organisme peut affecter et être affecté, seul l’humain peut réagir à la présence d’un objet conceptuel. L’affectivité a donc partie liée avec la liberté qui gère les déterminations. S’il y a rupture de cette entreprise d’autocritique et d’auto-surveillance, c’est la pulsion de volonté qui puise directement l’énergie dans ce fonds des forces affectives, mais ce court-circuit est la recette des conduites d’exclusion et de toutes les monstruosités criminelles.

2005

Commentaires récents