II

On a toujours les défauts de ses qualités, on subit des dommages proportionnels aux risques encourus ; l’aventure humaine abonde en ces chutes spectaculaires des héros dont l’ambition démesurée provoque un destin tragique, parce qu’ils ont transgressé la loi divine ou tout simplement celle de l’équilibre.

Le ziggourat se dressait au centre du temple de Babylone pour contempler le ciel, la tour de Babel voulut l’atteindre, et s’écroula. Les fragments épars, en touchant le sol, se transformèrent en spectres. Ils avaient perdu leur simple nature de pierre, ils étaient devenus simulacres. Stérile, leur multiplicité n’avait plus d’unité fonctionnelle et ne signifiait plus qu’une allégorie : le concept indéterminé de la tour.

Le mythe de la confusion ne réside pas dans la multiplicité des langues, organismes vivants et interactifs. La confusion dans l’esprit est figurée par la pierre tombale du concept qui étouffe l’idée.

La multiplicité des idées est l’unité concrète du réel, l’unité du concept est tirée de la multiplicité par abstraction et n’a plus aucune réalité.

L’utilité du concept est liée à l’entendement, il est intellectuel et organisateur : pour rassembler en un symposium international tous les pains de la terre, il ne suffirait pas de les appeler chacun par leur nom ; ils n’obéiraient pas à cette assignation collective par le simple énoncé de leur appellation originelle, car des autres noms, ils n’entendraient que des sons étrangers à leur langue maternelle. Il faudrait en venir à la nomination conceptuelle de leur existence et leur signifier qu’ils appartiennent à la classe des pains.

Mais d’un tel rassemblement, on ne pourrait tirer (par analyse) que ce qu’on y a mis (par un mouvement de synthèse), c’est à dire l’unité immatérielle, immangeable, du pain.

Informez maintenant l’esprit d’une cuisinière marathe, creek ou dendi de l’idée de pain, vous obtiendrez bientôt par des moyens différents, des objets d’apparences diverses et de saveurs variées qui auront tous une valeur nutritive, sans doute variable selon l’état du consommateur et de ses habitudes alimentaires.

L’idée informe la matière, le concept la décompose. L’idée infuse un projet, le concept forge un outil. L’idée est un voyage, une fête, le concept en est l’intendance.

C’est dire l’utilité du concept, et combien il doit être précis, minutieux, vigilant. Mais pour que son effort soit adéquat, il doit être discret, ne pas troubler les musiciens avec des bruits de casseroles. La confusion commence dès que l’on croit que l’intellect est le maître du jeu.

C’est l’attitude mentale qui s’installe insidieusement dans les sociétés dont le mérite est d’avoir eu l’audace et l’intelligence de s’affronter à la matière pour améliorer les conditions de l’existence humaine, et dont le vice est de faire un absolu de cette intention et des outils qui peuvent servir à sa réalisation.

Mais de quoi parle le poète quand il chante “in vino, veritas” ? Que cherchent ces consommateurs affluents dans leur pilule hebdomadaire d’“extasie” ? Les accuser de fuir la réalité revient implicitement à porter un jugement défini sur la nature de ce “réel”.

L’attitude activiste occidentale qui proclame que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dévalue toute occupation qui ne tend pas à modifier l’ordre et l’apparence matérielle des choses.

Mais pour être industrieux, il faut être nourri.

La philosophie existentielle contemplative et défaitiste des contrées où la nature extrémiste a découragé l’entreprise humaine tient en grande part à l’état de quasi famine qui résulte de cette situation.

Quand le corps a peu de subsistance et que le cerveau n’est pas alimenté par un taux suffisant de glucose, les motivations du comportement sont totalement modifiées. Les mécanismes de survie sont affaiblis, la conscience est moins sélective, les perceptions sont intensifiées, cette vie sensorielle se détache des puissances mentales qui la subordonnaient et trouve sa valeur et son sens dans cette autonomie.

Un raisonnement déterminé par un positivisme matérialiste déduirait de ces observations que les états mystiques sont des hallucinations provoquées par un appauvrissement chimique du cerveau, que la raison pratique est le fruit de la maîtrise intellectuelle, et ne valoriserait que les occupations liées au jeu conceptuel, qui est l’outil préférentiel de l’intelligence qui veut dominer la matière. Alors pourquoi les gens repus, nantis, comblés de jouets automatiques, ont-ils encore tant besoin d’expériences transcendantales ?

La réponse est simple, quoique difficilement exprimable dans la majesté de sa simplicité : ce qu’on nomme “le sens de la vie” ne se trouve pas dans la possession; ce trésor tant convoité n’est accessible qu’à ceux qui peuvent se perdre et se fondre dans le mystère, ou la révélation de la nature des choses et de l’être.

Cette définition est bien décevante, c’est un concept.

Pour approcher de la divine présence, souvenez-vous de la joie trépidante d’une expérience enfantine, quand vous “étiez” le jeu, le jouet, le galet ou le ver de terre triomphalement exhibé à un entourage rationnellement dégoûté.

Bien entendu, il n’est pas vraiment conseillé de chercher à retrouver cette innocence et cette gloire enfantines par le moyen de la drogue, Aldous Huxley, dans son expérience contrôlée de prise de mescaline*, fait le rapport de la contemplation émerveillée des pieds de sa chaise de bambou, qui lui révèle le sens ultime de l’être, mais affirme aussi les effets désastreux que ce déséquilibre de l’organisme peut provoquer.

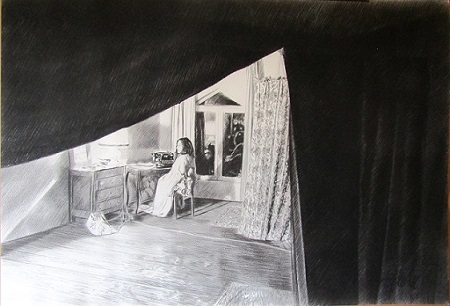

Le jeûne et la drogue ne sont pas les seules causes de ces états psychiques de contemplation : ils peuvent aussi être induits par des chocs psychologiques ; je me souviens d’un tel événement, qui n’est d’ailleurs pas un souvenir, mais la connaissance d’une potentialité qui m’accompagne toujours. J’étais à l’étranger et je venais de recevoir la nouvelle d’une tragédie familiale. La stupeur causée par le pénible travail de la conscience qui ne peut accepter la réalité du fait était encore accentuée par mon isolement, je ressentais physiquement l’éloignement géographique de mes proches et l’indifférence affective des personnes qui me côtoyaient. J’étais assise dans une pièce assez obscure où travaillaient le père et la fille de la famille qui m’hébergeait. En face, la fenêtre, au troisième étage de l’immeuble, encadrait à l’horizon une rangée d’arbres.

Et tout à coup, je ressentis que ce n’était plus mes yeux qui voyaient ces arbres. J’étais devenue cette intensité de perception. Les accidents matériels qui séparaient auparavant mon individualité de celle des arbres ne semblaient plus compter, ni l’espace ni le temps. J’étais pénétrée d’une lumière qui n’était pas physique, éclatante affirmation de l’évidence de l’être, plénitude inexprimable.

Quand, plus tard, on invoque cette présence glorieuse pour la soumettre à l’examen de la raison, le jugement s’établit infailliblement à l’avantage du caractère réducteur que pose cette dernière.

L’allure de la confrontation ressemble à celle qu’aurait une servante qui prétendrait imposer comme finalité directrice à toute la maisonnée la commodité de ses tâches domestiques ; ou pour adapter l’image à nos mœurs actuelles, la contrainte imposée par des machines qui devraient servir à libérer leurs utilisateurs.

Si l’on pouvait faire comparaître devant un tribunal l’esprit occidental en chair et en os et lui demander pourquoi il a commis cet effort généreux de vouloir harnacher les forces du monde, il se gratterait probablement la tête d’un air dubitatif, parce qu’on le distrairait alors des problèmes techniques urgents qu’il doit résoudre pour perfectionner ou réparer son équipage.

A peine se souviendrait-il du but de son voyage.

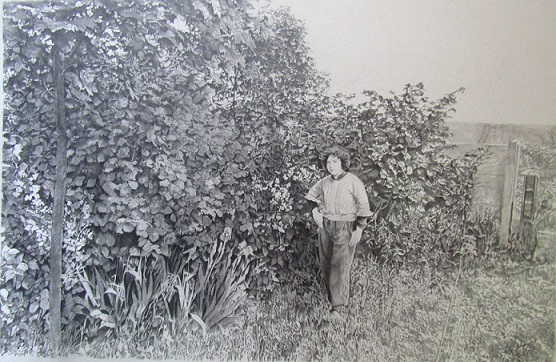

Mais qu’un poète vienne à passer, qui réussisse par son exemple à délivrer cet intellect affairé de la tyrannie de son labeur, il inspirera l’air à grands poumons, dénouera tous ses muscles de leur tension, et tous les sens aiguisés, percevra avec délectation la route sous ses pieds, la texture des branches et des feuilles qui l’effleurent à son passage, l’odeur de l’air particulière à l’humus du champ qu’il longe et notera avec tendresse si son cheval transpire ou s’il a soif.

En bref, il ressentira un grand bonheur qui n’aura d’autre justification que d’être.

Peut-être allez-vous remarquer que le discours du poète pourrait être le même à l’endroit d’un automobiliste fonçant sur une autoroute. Mais il répondrait qu’il n’est concerné que par les matériaux qu’on lui fournit, qu’en l’occurrence, l’intensité des perceptions est ici concentrée sur la sensation prédominante qui est celle de la vitesse, la violence faite au corps étant compensée par la satisfaction de gagner du temps. Il vous expliquerait comment le plaisir des jambes et du dos qui exercent leur fonction naturelle dans la marche est ici transformée en une sévère vigilance spécialisée d’un seul muscle sur la pédale, comment l’air ambiant, qui normalement informe tous les sens de la réalité du monde, serait une gifle assourdissante s’il n’était exclu, filtré, chauffé, climatisé, neutralisé. Il vous dirait que la vitesse effaçant le paysage, il est obligé d’installer des panneaux gigantesques sur le bord de la route pour signifier la désignation culturelle des lieux où l’on est sans le voir.

Bref, il serait tenté de jeter l’art par dessus les moulins et de devenir conceptuel.

Cependant, l’automobiliste a beau passer le plus clair de son temps derrière son volant, il lui arrive de mettre pied à terre. Étourdi, désinvesti de sa fonction de pilote, que va-t-il faire?

Nous pouvons constater que, tel le poinçonneur de métro d’autrefois qui, entraîné par son geste répétitif, continuait, selon la chanson, à faire le geste de percer des trous bien au delà du temps prescrit pour sa tâche, notre contemporain et son poète dévoyé vont aussi persévérer dans leur allure.

C’est à dire qu’ils vont continuer à soumettre leurs diverses potentialités à la tyrannie d’un concept basé sur un plan mécanique et construit pour former une généralité qui flotte dans l’abstraction et n’a plus de fondement dans la réalité.

A la question “Pourquoi vous êtes-vous mutilés de cette façon?” l’accusé répondrait que ce n’est pas lui qui a commencé, c’est son grand-père. En effet, nous pouvons constater que celui-ci n’a plus l’air aussi serein qu’auparavant, qu’il a repoussé violemment le poète en l’insultant de façon courroucée parce qu’il a éprouvé une crampe d’estomac et qu’il s’est souvenu tout à coup que s’il ne se dépêchait pas, il ne se saisirait pas des meilleurs affaires du marché.

Il est donc reparti le sourcil froncé, en bougonnant qu’on ne le reprendrait plus à rêver d’esthétique, et que d’ailleurs, l’art “c’est pour quand il pleut ou quand on est malade.”

En formulant cette notion à propos de l’art, il aurait été prophète car de son temps, c’est la religion qu’on traitait de la sorte, en allant le dimanche demander aux saints le bon succès de ses entreprises, au lieu qu’aujourd’hui, on va au musée pendant le week-end pour acheter sa bonne conscience culturelle.

Il est donc établi que ce ne sont pas les moyens matériels qui créent la difficulté, ils ne représentent toujours que le mode, spécifique à chaque instant du temps, de son extension, de son explication dans l’espace.

C’est l’invention fondamentale de l’espèce humaine qui provoque la difficulté, en créant une virtualité qui n’est pas de même nature que ses modes d’application dans la matière. En effet, l’humanité ne s’est pas contenté d’exister au stade animal, par et pour la survie de l’espèce. L’intelligence de sa nature animale doit donc composer avec l’autre nécessité de sa nature humaine, une aspiration qui exige sa respiration.

Avec un enthousiasme infatigable, elle va donc inventer des hypothèses et les moyens qui en découlent. Tous les “ismes” de l’histoire sont des tentatives par la méthode de l’essai et de l’erreur pour tenter de résoudre cette insatisfaction.

Il est étonnant pour l’esprit humain de constater que ce qui lui manque, les autres règnes le possède naturellement, leur existence est sans question l’expression de l’unité indicible de l’être. Le chat, la fleur, le caillou sont l’image harmonieuse du macrocosme.

L’être humain en est aussi le microcosme, mais par sa conscience et son savoir, il s’est coupé de la source intuitive. Il ne ressent plus directement les bienfaits du bain générateur.

L’art est un des moyens qu’il peut employer pour retrouver la vision.

A condition qu’il soit l’œuvre d’un visionnaire.

Aldous Huxley The doors of perception and Heaven and Hell

La terre s’enivre d’eau

les gouttes aux branches

caracolent

l’herbe crépite

et sur la peau se joue

la fraîcheur

diluvienne

apportée par le vent.

1972

Animal

« Animal, minéral, ou végétal ?» Telle était la dénomination d’un jeu de société qui consistait à deviner un mot secrètement choisi par l’un des joueurs. Ceux qui s’adonnaient à cet amusement pratiquaient une activité inaccessible à aucune créature issue de ces trois règnes.

L’humain classifie parce qu’il conceptualise. Il utilise les mots comme des outils. Son talent spécifique est le pouvoir de forger des mots. Mais sa technique est encore primitive.

Considérons en effet sa façon de traiter le vocable « animal ». Souvent utilisé comme une injure, qui veut qualifier une humanité dégradée, le mot fait partie de la définition qu’on donne de l’humain qui serait un « animal raisonnable ». Donc, en bonne logique, si pour être humain, il faut être animal et raisonnable, une créature qui ne serait pas raisonnable serait un humain non abouti. Un animal serait donc un humain raté.

Cette conclusion condescendante provient d’une mauvaise observation des faits. L’esprit qui classe fait équivaloir son corps à celui de l’animal. Sur le plan strictement physiologique, il sous-estime en cela les capacités de l’animal dont les performances sont bien souvent, et de si diverses façons, supérieures aux siennes. L’imaginaire humain trahit son envie quand il emprunte aux animaux leurs merveilleux pouvoirs, comme on s’en délecte dans les mythes et dans les contes.

Bien sûr, la confusion est inscrite dans la formation latine de la notion qui use d’un seul mot pour exprimer ce qui est physique et ce qui ne l’est pas. Reciprocare animam dit Tite-Live pour aspirer et expirer l’air de la respiration, mais Cicéron s’exprime de immortalitate animae, sur l’immortalité de l’âme. Lucrèce, qui connaît la différentiation plus évidente en grec veut la suggérer en latin. Animum atque animam dico conjucta teneri inter se, je dis que l’esprit et l’âme se tiennent unis ensemble étroitement.

Cicéron note par ailleurs que la grande différence entre un être inanimé et un être animé consiste, quod animal agit, en ce que l’être animé agit. Tout être vivant agit animi sui causa, l’animus qui préside à l’activité étant le siège du désir et de la volonté. Mais cette acception d’animus engendre aussi une confusion quand Cicéron affirme bestiarum animi sunt rationis expertes, que les bêtes sont privées de raison et qu’il note aut sensibus aut animo aliquid percipere, que l’on perçoit quelque chose soit par les sens soit par l’intelligence.

Comme il est impossible de dénier aux bêtes l’intelligence des sens, il faut penser une autre fonction de l’animus qu’elles ignorent. Elle apparaît chez Lucrèce quand il mentionne animum, mentem quam saepe vocamus, l’esprit ou la pensée comme on l’appelle souvent.

C’est ce mode humain qui accapare la notion d’animus chez tous les auteurs qui l’emploient dans le cadre de l’activité psychique. Meo quidem animo, à mon avis du moins, opinent Plaute ou Cicéron. Enfin l’animus, au lieu de présider à l’acte physique, annonce l’activité de l’esprit. In animo habere aliquem, songer à quelqu’un écrit Salluste et puis Caton ou Cicéron emploient in animo habere avec une proposition infinitive pour indiquer que l’on pense.

Cette dissociation de la fonction « animus » apparaît clairement quand on constate d’une part avec Salluste quo cujusque animus fert, eo discedunt, que chacun s’en va où le porte sa volonté, alors que Cicéron évoque la nécessité de se vaincre soi-même, animum vincere, et dénonce impotens animus, une âme qui ne se maîtrise pas.

Voilà posée la nature contradictoire de l’humain qui vit comme l’animal les pulsions de la nécessité physique et se distingue de l’animalité par la structure réflexive de son acte. Cette idée de la « puissance de l’âme qui doit se vaincre soi-même » décrit la situation difficile de l’humain qui doit harmoniser sa double modalité d’existence.

Le langage humain exprime cet embarras de la conscience par les nombreuses maladresses qu’il commet dans ses représentations de l’animalité. Quand il prête à des figures animales des attributs divins ou démoniaques, l’esprit humain se contemple en miroir car il fait agir le monde animal dans sa propre dimension. Le règne animal en effet, équilibré autour de l’existence physiologique, est parfaitement étranger aux notions de bien et de mal, qui sont les critères psychiques inventés par et pour l’équilibre de l’humain.

Quand on déplore qu’un être humain « retombe dans l’animalité », « se conduise comme une bête », on oublie de considérer que la manière de son acte est inaccessible à l’animal. Quand l’humain est violent, brutal, instinctif et grossier, c’est la qualité de son fonctionnement psychique qu’il faut viser. Par exemple, puisque le conflit est inhérent au mouvement de la matière, il apparaît dans le monde physique de la vie animale, mais la « guerre » est un processus issu de mobiles d’ordre psychique et n’a rien à voir avec la simple défense territoriale des animaux.

La vérité de l’humain, c’est que sa base existentielle, résultat d’une évolution historique, lui offre une voie radicalement différente de celle des animaux. Au lieu d’être rondement déterminé par la seule satisfaction physiologique, l’humain initie un acte grevé de l’incertitude psychique.

L’humain vient à l’existence avec un corps-esprit qui porte sa potentialité. Toute l’aventure existentielle de l’être humain consiste à développer cette faculté psychique dont la puissance est toute autre que la simple exploitation de l’organisme corporel, de sa survie dans son temps et dans celui de l’espèce. L’animal avait un intérêt d’empan physiologique. L’humain se doit de cultiver un souci en phase avec la capacité de son esprit. Quand il faillit, l’humain ne peut redevenir animal puisqu’il est toujours animé d’un psychisme, il ne fait que trahir sa propre destinée.

2005

Commentaires récents