IV

De tout temps, l’on a subi la tentation et succombé à ce glissement du réel à une émanation abstraite.

Le cartésianisme est un système qui ne ressemble guère à la formulation qu’avait tentée Descartes.

L’inquisition a des pratiques rigoureusement inverses aux principes de celui dont elle se réclame.

Le marxisme et ses sous-produits seraient vigoureusement récusés par leur auteur qui déclarait “Je ne suis pas marxiste”.

En effet, les vrais peintres ne sont pas pittoresques, les poètes ont horreur de la po-ê-sie, les philosophes méditent la métaphysique en se concentrant pour bien choisir leur jambon, dixit Gaston Bachelard.

La langue est un arbre qui perd sa sève et meurt s’il n’a pas son fondement dans la terre et dans la vie quotidienne. L’imaginaire ne peut se nourrir exclusivement d’expériences virtuelles.

Ce processus de dévitalisation du réel au profit de la créature abstraite qui tire toute la couverture à elle, ce déséquilibre du psychisme humain n’est pas nouveau, la pensée grecque en était déjà la victime. Socrate et son exégète Platon, en insistant unilatéralement sur la logique, ont dévalorisé la forme du concret. Ils ont donné naissance à un système idéaliste, c’est à dire qui donne le premier rôle aux idées, qui fait passer le général avant le particulier – Bien sûr, le particulier, dans la vie, doit recevoir et exécuter les ordres du général, le mal vient de ce que le général n’est pas toujours capable de donner les ordres adéquats et propices à la situation et à ses subordonnés.

Il est vain de s’opposer aux systèmes idéalistes en en prenant le contre-pied par le matérialisme, qui est l’autre face de la même médaille.

L’idéalisme grec a compris et traduit selon son propre génie l’enseignement de Jésus, qui parlait en termes imagés de notions concrètes, en un “équivalent” de valeurs abstraites. Le Royaume de Jésus demandait qu’on y pratique l’égale dignité des êtres, hommes ou femmes, maîtres ou esclaves, riches ou pauvres, la responsabilité sociale et donc le droit à l’autogestion politique. Il est devenu par transmutation de l’image un Royaume des Cieux intangible, une vie éternelle sans le temps, un amour général et désincarné, qui est donc prêt à torturer la chair pour s’affirmer. Les notions spirituelles, au lieu de vivre sur la terre, se réfugient dans un ailleurs et un plus tard, répugnant de se satisfaire des applications instantanées de l’exigence qu’elles parodient : l’effort que chaque individu doit faire pour affirmer la plénitude de sa puissance, ce qui signifie, en termes nietzschéens, que la morale est chose immorale, c’est à dire incarne sa propre contradiction, si elle veut commander une pratique qui suit des préceptes extérieurs au lieu d’être vécue sur le terrain, sentie et agie dans une invention d’harmonie.

Les « matérialistes » soucieux de dénoncer les effets néfastes de ces élucubrations fumeuses qui tournent le dos à la chair et à son désir, font à leur tour un feu de joie de l’autre face du réel. En immolant la “spiritualité”, ils provoquent, en se penchant a contrario, le naufrage par tribord qu’ils voulaient éviter par bâbord. Ce malencontreux effort historique de ne plus considérer que les valeurs matérielles est lumineusement illustré par la formule qu’on prête à un incarcéré politique qui confesse “oui, le capitalisme est l’exploitation de l’homme par l’homme, tandis que le socialisme, c’est le contraire”.

En fait, le matérialisme s’illusionne s’il croit avoir les pieds sur terre, il n’a fait que remplacer un système conceptuel par un autre.

La révolution fomentée par le Conceptest un monstre qui dans sa rage négative se dévore la queue. La seule révolte efficace est celle de l’arbre dont la forme épouse la pression du vent et pousse, tordu, vers la lumière.

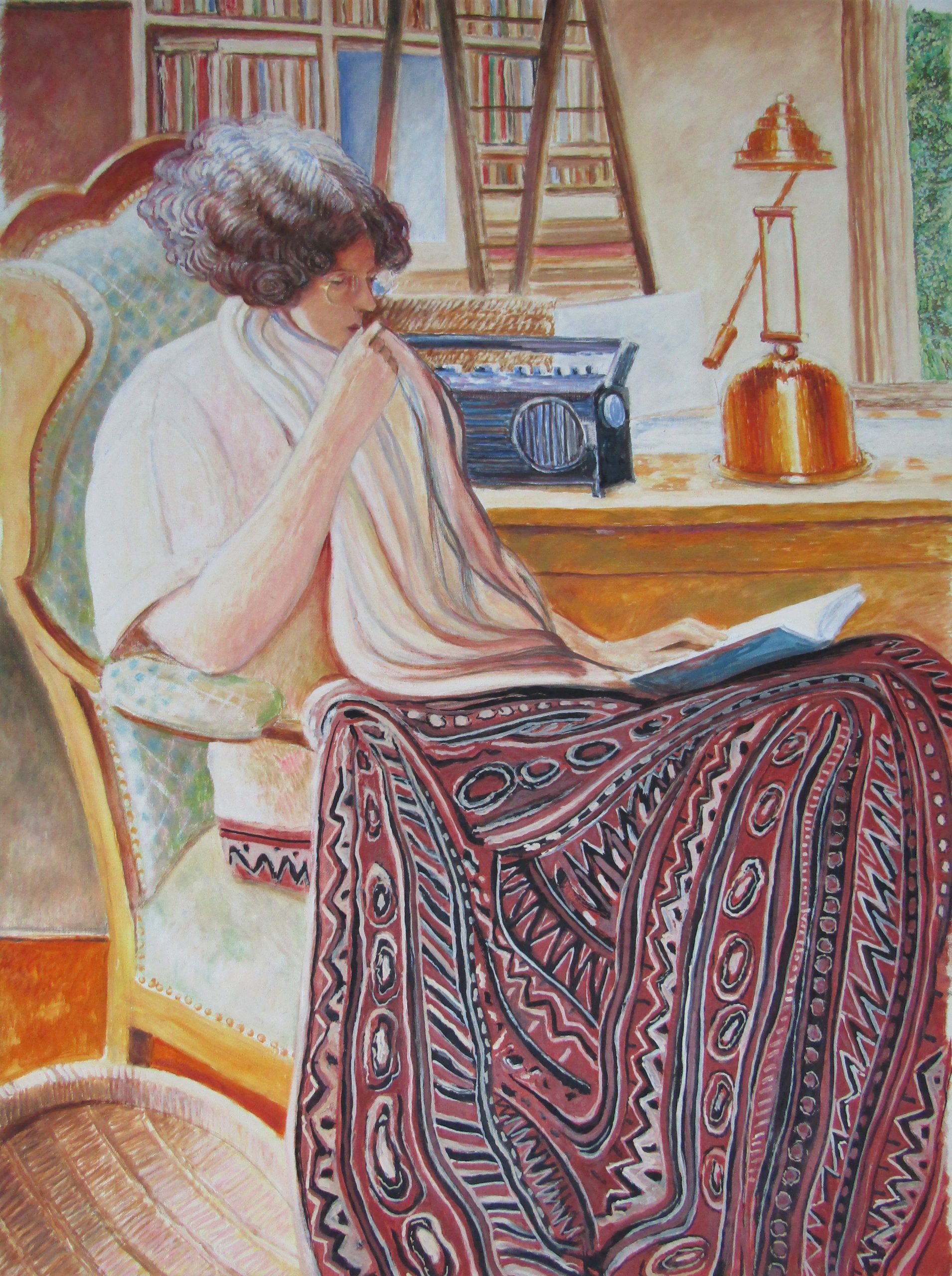

L’artiste affirme sa révolte en construisant la forme charnelle de ses jours. Son propos n’est pas de revendiquer la permission d’une liberté, mais d’exprimer la joie de sa puissance.

Il faut reconnaître que pour jouir de la maîtrise de sa puissance, il faut d’abord pouvoir la manifester.

Notre époque se voit gratifiée d’un supplément gratuit de difficultés. L’humanité, à l’instar d’un Houdini, s’affuble d’empêchements grossiers, se ligote, s’enchaîne, s’emmaillote, s’enferme, se leste de poids et se largue dans des eaux obscures.

Bien sûr, elle pourra prouver en reparaissant à l’air libre qu’elle a su triompher de tous les obstacles, mais elle ne s’est pas simplifié la tâche. Par exemple, la matière moderne n’a d’existence qu’après avoir été conçue par le génie technologique : avant de fabriquer un objet, il faut que sa substance soit coulée une première fois, contrairement aux matériaux d’autrefois, la pierre et le bois ou les fossiles, donnés par la nature.

Le concept est à l’origine, non plus d’une transformation formelle de la matière, mais de sa substance même, puisqu’il invente sa composition moléculaire.

Mais parce que le concept a prouvé qu’il est grand sorcier, faut-il lui remettre les clés de la ville et subir sa juridiction, jusqu’à l’administration de la beauté ? Parce que le concept sait accoucher de nouvelles machines, peut-on en déduire qu’il sera doué pour la dentelle ?

Prétendra-t-il à lui seul détenir tous les pouvoirs ?

Chassera-t-il toutes les fées du berceau de l’enfant ?

L’esprit conceptuel dans sa superbe, subjugué par sa propre faconde et sa prolixité, méprise toute autre richesse. Il croit que son fatras d’abondance peut tenir lieu de structure formelle.

Il est pourtant misérable : il veut “faire du sens”, selon l’horrible formule que les conseillers pédagogiques assènent aux petits enfants au lieu de les aider à développer la tendresse de leur œil et de leur goût. Il ne voit pas qu’il tue la poule aux œufs d’or : il dit qu’il faut capter le sens dans un monde objectif préexistant. Il ignore que l’artiste crée la matière par la forme, qu’en travaillant cette forme par tous les talents de son être, le poète crée un monde et que cette création est le sens même de l’œuvre.

Il a l’idée que l’objet d’art peut être une arme de résistance au niveau politique. Mais s’il réduit le but de l’œuvre à ce sens politique, il opère une mutilation de l’art, regard intérieur qui s’aventure jusqu’aux racines de l’être.

L’esprit qui ne se fie qu’au concept accepte de ne plus progresser dans sa vie qu’au volant d’un bulldozer qui nivelle tout sur son passage, écrase les vertus thérapeutiques des herbes, qui ne sont pas de son profit, arase la diversité topographique aussi bien que les hiérarchies de sens et de valeur, bouscule tout de son grand bras excavateur et le repose la tête en bas.

Incidemment, comme il ne regarde guère où il va, il ne sentira pas non plus la flexion du sol au dessus du piège à tigres qui l’engloutira tout entier.

C’est ce qui lui arrive périodiquement quand il a tout misé aveuglément sur un seul aspect de ce réel paradoxal qui nargue sa prétendue supériorité : le scientisme s’emballe au delà de l’éthique, l’effort d’individuation sort ses griffes et veut faire endosser un uniforme obligé d’égalitarisme, la valorisation de l’objet rare et précieux flambe et laisse les cendres d’une spéculation sur un rien qu’on tient pour prestigieux, l’espoir de la découverte et du merveilleux s’immole avec son objet dans un tourisme consommateur et dévastateur. La propagande et la publicité susurrent avec adresse leurs concepts enjôleurs, leur séduction réside dans l’apparence de simplicité qu’y prend la réalité : le “bonheur” est un coin de table d’apéritif sur fond de mer bleue, “l’aventure” est un parfum fraîchement porté par une svelte silhouette immaculée dans un désert torride. Le mot qui barre l’image tatoue le chiffre d’un sens surimposé, unique et tyrannique, au mépris de la spécificité du langage comme de l’image.

Les vieux agrégats culturels produisent aussi leurs champignons conceptuels qui ne sont pas toujours comestibles : parce qu’un poète ou un peintre visionnaire ont utilisé une image concrète, elle acquiert dans cette pratique vampirique une valeur objective absolue. Ce processus a produit naguère beaucoup de Dianes chasseresses, de ruines gothiques et de bergères à l’escarpolette comme on a vu hier proliférer les soupçons abstraits jusqu’à l’effleurement du rien, comme on voit aujourd’hui les entassements de brocante informatique dans un chantier permanent d’installations saugrenues.

Chaque époque a ses traits matériels particuliers, ce qu’elles ont en commun est la composition des attitudes individuelles. Chacun vit en profitant des acquis, tout en inaugurant des gestes qui vont changer la face du monde.

C’est le dosage qui fait la bonne cuisine.

Penser qu’on a tout inventé est ridiculement prétentieux, vouloir tout garder en l’état est désespérant et vain.

Chercher le sens dans les attributs des objets matériels est une impasse : qu’a-t-on fait de plus avec l’avion supersonique que n’avaient déjà fait les hommes préhistoriques en peuplant toute la terre ? Ce ne sont que les modalités pratiques du voyage qui changent.

Il est vrai que leur infinie diversité est déconcertante, que la conscience terrifiée par ces mirages à transformation supplie le concept de fixer les images, dans l’espoir insensé d’en finir avec ce même toujours différencié.

Et notre époque a hérité d’une surabondance d’images qu’elle ne parvient plus à classer.

Par exemple, dans le système conceptuel linéaire des premiers temps de notre civilisation, dont nous gardons la mémoire à un niveau peut-être inconscient, le pouvoir était reçu directement de la région du sacré. Le divin, le roi et le peuple étaient ainsi étagés dans une hiérarchie sans problème de représentation.

La sophistication des pouvoirs d’abstraction de l’esprit lui a fait découvrir le caractère naïf et simpliste des symboles qui actualisaient les différents niveaux. Des difficultés techniques ont exigé leur remplacement par de nouveaux outils. Mais les facultés rationnelles ont imaginé avoir aussi changé la valeur en changeant la matérialité du concept. Le pouvoir a reçu son investiture, non plus d’un secret comme les premiers pharaons, mais de principes abstraits tenus pour universels. L’autorité se légitime de la réitération de ces principes par le peuple, qui se trouve ainsi doublement contraint, d’une part par la férule de l’autorité, d’autre part par la nécessité où il est d’affirmer sans cesse que c’est de lui que le pouvoir tient son autorité.

S’opère ainsi une inversion qu’on peut retrouver dans d’autres aspects de notre réalité : c’est l’administré qui secrète l’autorité qui le régit. La hiérarchie est aplatie, mais le pouvoir s’exerce toujours.

Si la situation concrète de la conscience individuelle n’a guère changé, toujours sujette d’un pouvoir plus ou moins totalitaire, son paysage mental s’est transformé : au lieu d’admirer, de regarder vers le haut, à l’extérieur d’elle- même, la personnification d’un principe supérieur, elle l’a intériorisé, mentalisé, le dieu est devenu sa propre responsabilité.

Mais là aussi, l’éternel paradoxe la guette : au lieu de vivre glorieusement, légèrement, sa libération, la conscience la porte comme un âne bâté chargé de lourds fardeaux, elle soupire et se plaint encore en regardant les cieux, qu’elle sent maintenant peuplés d’idéologies.

Les “ismes” ont remplacé les dieux et les rois.

Les arts qui se prêtaient autrefois à l’église et à la puissance royale, ne rendent plus allégeance, aujourd’hui, qu’au concept.

IV

Plutôt que les moissons

que l’on a tant rêvées

au long des rues de givre

cette fleur vous échoit

parfum ténu

fragile et souveraine

en dépit des pavés

du fracas.

1972

Conceptuel

Pour la grammaire, le mot « conceptuel » est un adjectif. Pour la sémantique, c’est un qualificatif qui concerne une performance intellectuelle de l’humain.

Certains concepts ont pour objet de qualifier l’existence physique, grand, doux, froid, clair sont des adjectifs qui conceptualisent les perceptions des corps. Subtil, audacieux, spontané, colérique se réfèrent à des traits psychologiques. Tous les adjectifs qui décrivent les qualités d’un objet ou d’une idée sont des indices d’intensité sur une échelle de valeur. Ils désignent un caractère secondaire qui ne suffit pas à définir la personne ou la chose.

Le mot « conceptuel » est polyvalent, descriptif à la fois d’une essence et d’un phénomène. Un humain peut ne pas être grand, ni colérique, mais c’est toujours un être conceptuel puisque ce pouvoir psychique d’abstraction est l’outil existentiel qui définit justement l’esprit humain. Pourtant, le langage dégage des distinctions au niveau des activités humaines, annonce que jardiner ou faire une tarte sont des entreprises moins intellectuelles que lire ou écrire, et différencie l’intelligence pratique de l’intelligence conceptuelle.

Mais c’est mal situer la fonction conceptuelle.

Quand l’intelligence de l’animal saisit la relation qu’il entretient avec son milieu (et en conséquence agit pour favoriser sa survie), l’intelligence de l’humain saisit en outre les rapports existants entre les choses qu’il perçoit. Cet intérêt métaphysique est amorcé dans la curiosité que manifeste parfois l’animal mais sa capacité mentale ne transcende pas ce premier mouvement. Ce que peut l’humain, c’est inventer un acte qui prouve et qui teste cette perception en créant un événement qui le matérialise. Le concept est l’acte psychique humain qui donne forme à la saisie intuitive de la relation.

La fonction conceptuelle est donc le bras armé pour une maîtrise de la matière puisqu’elle prend et conserve une image instantanée de la perception de l’objet. Puissance de classement, elle contient les catégories qui figurent le mouvement du vécu et transforment les images perçues en outils disponibles pour l’action. La technique démontrée par l’intelligence pratique est l’affirmation de la faculté conceptuelle.

En ce sens, le mot qualifie l’essence de l’humain. C’est l’aptitude à qualifier qui se révèle à elle-même. Mais ce qui l’intéresse est l’acte existentiel. La spécialisation dérivée concerne alors la qualification d’un acte défini. Les performances intellectuelles dont les matériaux de base sont ces objets abstraits que forment les catégories paraissent plus précisément le jeu de « l’intelligence conceptuelle ».

Mais il est un autre niveau de qualification pour le mot.

La faculté d’agir une image virtuelle et de former des concepts est l’outil existentiel de l’humain. Comme les animaux ou les végétaux ont des aptitudes naturelles qu’ils aboutissent plus ou moins, il s’agit pour l’humain de bien conduire son pouvoir spécifique.

Quand un organisme animal est affecté par son milieu, l’élan vital le pousse à réagir dans le sens de son intérêt de même que son désir l’incite, pour sa survie, à la prédation qui est en fait une auto-défense. La nature animale n’affecte ou n’est affectée que pour le bénéfice du corps. Cependant, la nature psychique de l’humain peuple son univers d’entités dont la virtualité n’empêche pas l’influence d’être active. La conséquence est que l’humain peut engager une action agressive ou défensive pour un mot.

Cette folie qui accorde le même indice de réalité à un corps et à son ombre est issue d’une distorsion des pouvoirs psychiques. L’évaluation affective qui détermine la volonté et inspire l’acte se fait « naturellement » en fonction des informations perçues par le sujet dans son milieu. L’environnement humain est perçu par un cerveau qui organise le fait en signe. Quand c’est le signe qui commande l’affectivité, il y a exclusion du fait. L’acte est alors le reflet d’un découpage conceptuel arrêté qui prétend ignorer toute autre construction. La puissance psychique d’abstraction qui permet la technique n’est plus seulement l’outil de l’intérêt, elle en devient le référent.

Qualifier une conduite de « conceptuelle » revient à dire qu’elle se détourne de la complexité de l’univers et de sa véritable origine pour se borner à une vue partielle en se berçant de l’illusion qu’elle englobe tout ce qu’elle nie.

Être « conceptuel » est l’aberration de la conduite humaine, quand elle fait une fin d’un moyen et qu’elle utilise en le réduisant à sa capacité technicienne un pouvoir qui offre la transcendance à son existence.

2005

Commentaires récents