XVII 17

On ne peut prétendre connaître un grand personnage quand on ne l’a vu que dans ses beaux atours et dans son rôle officiel. Il faut le suivre et l’observer dans ses occupations les plus triviales pour avoir une juste idée de sa substance.

Considérons le concept dans sa vie quotidienne.

Claude est mécontent parce qu’il me voit acheter des poireaux. La plupart des poireaux qu’on lui a fait manger étaient durs et filandreux. Il sait donc qu’il n’aime pas les poireaux. Il goûte quand même ceux que je lui propose et les trouve tendres et fondants. On peut en conclure que la généralité d’un concept construit sur un jugement affectif d’une valeur négative l’avait empêché d’avoir une perception de la vérité, car le poireau n’est pas ce poireau.

Bien sûr, il a raison de protester car, s’il a été victime du concept, c’est qu’il n’a pas les connaissances techniques appropriées pour juger à vue de la bonté du poireau.

Mais il est incontestable que nous sommes tous de plus en plus sollicités par des prises de position conceptuelles qui escamotent la perception originaire.

Quand nos ancêtres, proches ou lointains, allaient cueillir des poireaux dans leur potager, ils avaient conscience du caractère variable de leur production en fonction de la saison, de la terre et du temps. Les légumes du jardin ont encore de nos jours une allure artisanale, une façon d’être inégale, un petit air fruste et rustre qui les rends indignes aux yeux de bien des gens habitués aux produits policés, calibrés, lavés, emballés de ces magasins qui ont le même statut, l’apparence identique et l’appellation commune des maillons d’une “chaîne” dont le nom représente une cotation boursière.

Sans doute, pour un jardinier novice ou négligent, un poireau, tendre ou dur, est toujours un poireau et le concept a toujours su masquer de sa généralité abstraite la différence concrète du particulier.

Mais si le concept est une performance humaine immémoriale, ses manifestations deviennent de nos jours de plus en plus nombreuses et abstraites. Prenons l’exemple du chauffage. L’humain n’a pas inventé le feu, mais il en a formé le concept, qui lui a permis de le conserver puis de le faire apparaître à volonté. La magie technologique s’est dotée de la pierre à feu, du briquet, de l’allumette … et finalement du bouton que l’on tourne pour avoir une maison chaude et confortable.

A la fin du XXe siècle, toute une génération d’enfants, du moins dans nos villes occidentales, n’avait d’autre concept du chauffage que celui du thermostat. La perception du feu qui brûle et qui chauffe étant liée pour eux au concept du barbecue, lui-même lié à l’objet du même nom. Ils se trouvaient plusieurs degrés conceptuels au dessus de celui qui permet à Robinson d’enflammer un tas de brindilles et d’installer une broche en plantant deux bâtons fourchus pour rôtir, non pas la saucisse (en l’absence du concept de charcuterie) mais la bestiole sans nom (ne disposant pas de celui de poulet de Bresse) qu’il vient de capturer (à défaut de congélateur).

Dans cette représentation, le concept acquiert une valeur de réalité absolue qui peut être fatale comme le prouve l’histoire de cet homme enfermé par accident toute une nuit dans un wagon frigorifique. Au matin, on le retrouva mort congelé, alors qu’on pouvait constater que le système de froid n’était pas branché et que la température n’était pas descendu au dessous de 18°. Un chat aurait été mécontent de son inconfort, mais n’aurait pas subi cet ensemble de réactions physico-psychiques déclenchées, pour un humain, par le concept.

A l’inverse, une extrême concentration de la pensée permet de démentir l’effet de circonstances objectives normalement déterminantes. Les exemples abondent de ces victoires de l’esprit sur le corps.

Pour le cas de la température et des conséquences sur l’alimentation et la survie, le monde animal dispose d’une solution : l’hibernation. Mais l’homme n’est pas équipé de ces régulations physiques automatiques, il doit faire face aux différentes situations par des élaborations conceptuelles.

Le problème, pour parler du concept au niveau du sens commun, c’est qu’il s’ignore lui-même. La perception de soi-même et du monde, l’être humain ne la vit pas, comme l’animal, à l’intérieur de l’enclos de l’instinct. Pour l’animal, l’instinct est acte. Sa conscience du monde est agie par l’instinct.

Pour l’être humain, la conscience n’est pas du monde. L’être humain est conscient de soi-même comme sujet connaissant. La perception intuitive est le lieu originaire de toute connaissance, mais cette expérience vécue, il ne la connaît que par la faculté conceptuelle qui la thématise en objet. C’est l’intuition qui vit l’expérience du sens, c’est le concept qui en rend compte.

Le raccourci qu’opère l’attitude rationnelle consiste à poser d’abord que l’être humain possède une connaissance objective du monde. Elle place la construction conceptuelle avant la saisie intuitive (dont elle est pourtant issue) parce qu’elle est avant tout préoccupée de la maîtrise de l’objet.

Du coup, elle croit naïvement au caractère primordial de sa science. Pour le sens commun, l’évidence de l’objet masque la performance du concept qui a permis de le nommer.

La situation paradoxale du sens commun est qu’il fonctionne avec les acquis conceptuels de sa culture, qu’il se réfère à la doxa tout en croyant bonnement à l’évidence naturelle de sa position. Il peut donc oublier son habitus d’installation conceptuelle puisqu’il se croit en prise avec l’expérience vécue. Il accorde la valeur de l’intuition aux données conceptuelles.

Et c’est Affectivité qui lui joue ce tour là.

S’il est un article de foi auquel chaque individu donne une adhésion sincère, c’est au fait de se sentir absolument unique. Ce “moi” qu’il est, il est prêt à en défendre l’originalité contre toute attaque. “Je” suis l’apôtre opiniâtre de mes sentiments, mes goûts sont des jugements sans recours. Je n’ai d’ailleurs pas le choix. J’ai beau être timide ou pusillanime, je suis seul à bord, c’est à moi qu’est dévolue l’autorité suprême en matière du “moi”. On me le fait bien sentir quand je souffre et que l’autre s’étonne “Tiens, c’est curieux, moi, je ne sens rien!”.

Notre moi est donc pleinement assuré de son authenticité. Si les synonymes d’authentique sont le naturel et le vrai, ses contraires sont l’irréel et le conventionnel. Je suis offensée si l’on me tient pour le produit d’une règle, d’un arrangement ou d’un compromis.

Sur ce terrain, l’assurance d’Affectivité demeure incontestable. Mes sensations portent le sceau indubitable du réel.

Oui, mais. La subjectivité n’est pas le lieu unique de l’être. Je ne peux sentir autrement qu’en fonction de mon entourage. Je ne peux réagir qu’avec les instruments culturels de mon patrimoine historique et national. Mon éducation a informé mes yeux, ma langue et mes oreilles. Le sol où mes pieds trouvent l’appui, c’est la doxa, l’ensemble des opinions reçues sans discussion, comme une évidence naturelle, dans une civilisation donnée.

Or, les opinions relèvent de l’ordre du concept.

Le Je doxique est donc conceptuel.

Trouver impoli qu’on vous tire la langue au lieu de se casser les reins ou bien de vous serrer la main, n’est-ce-pas une réaction “conceptuelle” ?

Le dégoût de certains pour les autres qui mangent du chien, ou du cochon, des escargots ou du serpent, n’est-il pas inspiré par un concept artificiel qui se croit “révélé” comme les noms de dieu Allah, Dieu le Père ou Yahvé ?

La notion de révélation provient d’un processus psychologique d’infantilisme.

La subjectivité, qui ne s’est pas encore fait une idée précise de sa position et qui surtout est trop faible pour assumer la responsabilité de sa perception, cherche un garant extérieur pour cautionner la démission de sa liberté. L’existence même d’une autorité supérieure s’avère alors nécessaire et c’est de l’extérieur qu’elle se révèle à la conscience qui en a découvert l’idée. Il est certain que la vie de la conscience a besoin d’un objet identifiable puisque sans objet il n’est ni conscience ni savoir de soi. Mais entre la subjectivité qui se recueille en un objet et la pensée “objective” est une subtile différence qui est en fait un abîme, car rendre absolue la position d’un objet c’est abdiquer l’expérience de la subjectivité, c’est la mort de la conscience.

Pour reprendre les termes de la fable, Affectivité sera toujours dangereuse et mauvaise conseillère pour Concept, parce qu’elle ne tient pas compte de sa nature analytique. Par contre, quand elle inspire la capacité synthétique d’Intuition, elle avive la perception, dont l’unicité acquiert alors une valeur universelle.

Mais le sens commun a généralement le nez buté sur l’objet, il concentre toute son énergie dans une cristallisation affective d’un concept objectif et perd la raison. Il n’a pas, en effet, les moyens de sortir de la confusion puisqu’il s’identifie au concept qui limite sa vision. A chaque soubresaut de sa passion, il resserre le lacet qui l’étrangle. Et cette scie le débite en tronçons.

Le grand recours argumentatif de l’attitude conceptuelle du sens commun est “ça n’a rien à voir”. Cette position est bien logique puisque Concept, sectaire et indifférent, est analytique et positiviste. Le concept de blanc n’a rien à voir avec celui de noir et pourtant, dans le monde de l’intuition sensible, les couleurs n’existent pas en soi, elles apparaissent dans leur identité particulière en fonction de leurs relations avec les autres.

Mais les interactions, Concept n’en a cure et ne comprend pas qu’un intuitif illuminé* lui recommande de se laver les mains entre une dissection et un accouchement, il s’indigne même d’être traité comme un malpropre, alors qu’il a les manchettes empesées des gens “comme il faut”.

Bien sûr, l’hygiène avait été vécue, de tout temps de par le monde, par des gens plus soucieux d’harmonie que de leur apparence ou de leur carrière, les évidences ressenties de l’asepsie justifiant, confirmant, précisant leur pratique.

Parlons donc de cette capacité d’invention qui précède tout concept et délaissons pour l’instant ces éteignoirs qui entendent traiter toute chose en compartiments étanches et feignent d’ignorer que la politique, le commerce, le monde du football et le marché de l’art sont constitués des mêmes éléments premiers.

Pour se dégager du monde conceptuel des institutions et des conventions, il faut se défaire de toute idée générale et s’attacher au singulier, comme une mère qui ne voit pas un enfant, mais son enfant à elle, unique et particulier.

Les performances de l’expérience intuitive sont tellement particulières qu’il est impossible, et même absurde, de les évoquer en employant les pronoms collectifs. Je parlerai donc de la façon dont j’ai accès à l’intuition. Nous pouvons comparer nos expériences, on en tirera des idées générales, mais l‘expérience demeure absolument la mienne.

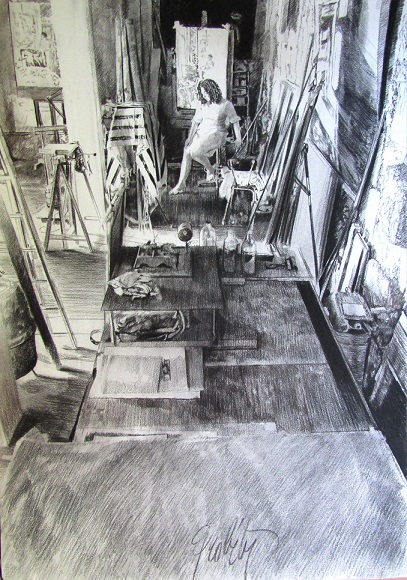

J’ai toujours éprouvé que ma vie trouvait son sens dans l’exercice d’une inventivité active. Mon père appelait cela de l’orgueil et me conseillait d’apprendre mes leçons, de mémoriser des connaissances, de recevoir des préceptes et des principes techniques, de m’appliquer à reproduire. Il me transmettait ainsi l’héritage du rationalisme objectif qui gouverne les destinées européennes depuis vingt cinq siècles.

Mais une intensité me pressait d’opposer un refus à une telle reddition. Si je m’amusais à décrire une utopie, elle serait plus proche de la pénurie de Robinson Crusoë qui l’incite au bonheur d’inventer que de la pléthore des fantasmes de science-fiction où les robots tout puissants pensent, agissent, sentent et bientôt vivent à notre place.

La “libération” rêvée par la société de loisirs ne devrait pas tant consister à soulager l’être humain de tâches pénibles qu’à lui donner l’esprit de faire les choses pour son plus grand avantage. Et cet état désirable se manifeste au point de rencontre entre la puissance de volonté d’un individu et les particularités de son monde. L’enfer est de croire à la saisie d’une richesse extérieure.

Les règles sont la loi du monde, elles sont nécessaires mais elles sont générales et donc injustes. Il ne peut en être autrement et d’ailleurs plus on les complexifie, plus on aggrave l’injustice. L’important n’est pas de contester la loi effective, mais de ne pas y référer sa subjectivité.

Quand on fait la cuisine, il est profitable de lire des recettes. Les récits d’exploration, les comptes-rendus de travaux d’experts émoustillent l’imagination et incitent à l’aventure. Mais ce n’est pas la recette qui fait le plat.

L’acte d’intuition est un faisceau d’énergie qui abolit l’altérité objective. Il est un état où je suis la farine ou la pelote que j’ai en mains. Le bon sens le sait bien qui déclare d’un grand virtuose qu’il ne “fait qu’un” avec son instrument.

Le bon sens applaudit avec fracas l’instrumentiste “possédé” par son art, mais il est effrayé aussi de voir l’effort contracter son visage, d’entendre les gémissements qu’arrache cette force à celui qui s’y donne. L’intuition est géniale mais inquiétante.

Elle dérange en bouleversant les normes conventionnelles de l’économie domestique. Par exemple, je me suis aperçue qu’il m’était propice de faire la vaisselle à l’heure où j’ai froid, plonger les mains dans l’eau bien chaude me ranime toute entière; et justement quand je subis quotidiennement cette humeur dépressive à la tombée du jour, Claude oublie la douleur dans son cou en “faisant son piano”, selon la formule qui infligeait aux enfants la discipline des gammes. La corvée de vaisselle devient une fête d’harmonie et tandis que la musique me nourrît l’âme, ma tristesse devient appétit, je prépare la pitance pour le bienfait de nos corps.

Dans l’affaire, tout le monde est content, sauf le concept d’apparence. Je suis moi-même scandalisée, si je sors et que j’oublie mes intentions, de trouver en rentrant la cuisine en désordre et la vaisselle sale en pleine après-midi.

Serait-il donc justifiable qu’au nom de la rentabilité, j’oublie et néglige toutes mes autres richesses au profit de la seule valeur conventionnelle ?

XVII

Sylphide aux dents aiguës

Nymphe éprise d’Ubu

mordant à pleine envie

dans la chère illusion

mais sa crinière tout en visière

d’un lion plutôt tapis.

O juges mal équarris,

circoncis du soleil

mais qu’une lune aurait fui,

En votre équité mal pesée

Qui faudrait-il abattre?

21.7.1975

Intuition

L’intuition, telle qu’on la définit après Kant, est la connaissance immédiate d’une réalité actuellement présente à l’esprit. C’est là le portrait d’une intuition opérante. Mais qu’en est-il du corps du mot ?

C’est la philosophie scolastique qui inventa au XVe siècle le sens abstrait de l’intuition pour évoquer la connaissance directe d’une vérité divine. Mais au IIIe siècle, Chalcidius, dans son commentaire du Timée de Platon, emploie le mot intuitio pour une image réfléchie par un miroir. Intuitus et le verbe intueor indiquent en effet l’action de regarder attentivement comme chez Terence, terram intuens, les yeux fixés sur le sol. Quelques siècles plus tôt, le verbe tueor était employé par Virgile dans une description toute physique : aversa tueri, regarder de travers, ou acerba, jeter des regards farouches et menaçants. Mais ce regard attentif implique l’intention de veiller, de garder, de protéger et l’on trouve chez Cicéron se vitam corpusque, se préserver, préserver sa vie et son corps, en étendant cette vigilance comme chez César, castra tueri et defendere, à garder et défendre le camp. Ce regard attentif et bienveillant, Cicéron le signifiait dans une formule qui pouvait conclure une lettre amicale, tua tueor, je te suis tout dévoué.

A son origine, le mot définit donc le corps dans une attitude d’éveil et de présence attentive. Ce regard est celui d’une intention défensive qui est le souci de protéger. La force qui soutient la vie animale est la réponse appropriée aux excitations internes et externes à l’organisme, mais l’instinct n’a de vision que pour l’aventure physique. Quand le chat voit son image dans le miroir, son acte réflexe l’incite à mesurer le danger potentiel de cette apparition. Évaluant que l’objet est inerte, il n’y porte plus d’intérêt. L’intérêt, pour l’humain, est la vie de l’esprit. Dans la glace, il voit son reflet mais il voit aussi qu’il voit. L’intuition est un regard métaphysique.

Le mot « intuition » présente donc le contact entre l’humain et le monde. Le fait intuitif est l’essence de l’activité psychique, la faculté conceptuelle en est l’agent existentiel. L’intuition voit le possible tandis que le concept a vocation de manier l’actuel et le tangible. L’intuition transcende l’espace et le temps, le concept actualise le pouvoir de l’organisme. La puissance intuitive a besoin de la faculté conceptuelle pour s’incarner mais elle en est l’inspiratrice. Comme le constate Paul Valéry dans Variété : « … une perception directe est d’autant plus précieuse que nous savons moins l’exprimer. Plus elle met en défaut les ressources de notre langage, plus elle nous contraint à les développer. »

Il arrive bien souvent que l’intuition soit incompréhensible à l’intelligence conceptuelle car elle semble détourner l’organisme d’une action cohérente. Un vague pressentiment paraît futile pour guider une conduite et n’offre pas d’argument fondé. La prémonition est souvent la reconstruction a posteriori d’une prescience de l’événement et sert à justifier certaines coïncidences ou bien à compenser le choc de drames subis. Mais au contraire, quand le doute fait hésiter sur la direction à prendre, l’intuition peut mystérieusement suggérer la réponse. Dans ce cas, l’intuition est parente du flair qui relève les indices les plus ténus. Tous ces phénomènes intuitifs résultent d’aperceptions visant un objet qui concerne l’existence. Elles constituent l’intuition fonctionnelle, qui précède et induit l’action.

Alors que l’animal use de tous ses sens physiques pour adapter son comportement aux caractères du monde où il évolue, dans l’intention d’y survivre, l’humain dont la complexité cérébrale a rompu son lien direct et unique avec le réseau moteur, élabore une procédure mentale destinée à traiter l’information sensorielle. Dans ce processus humain, le centre de gravité de l’acte n’est plus le même. Pour le règne animal, le mouvement de la vie s’accorde aux lois de la matière substantielle. Pour l’humain, l’acte est subordonné à un événement cérébral qui relève sans doute d’un autre état de la matière.

On pourrait dire qu’en produisant l’humain, la matière continue d’unifier ses pouvoirs.

Mais en proférant cette formule, le langage s’aventure dans une situation qui défie ses compétences. En effet, la faculté conceptuelle est bien l’outil qui permet à l’humain de maîtriser la matière qui fait vivre son corps, mais c’est par la création d’objets virtuels qui n’ont pas les propriétés de cette matière substantielle. Il semble donc que l’intelligence humaine ait un accès direct aux phénomènes que la science commence à décrire sous les termes « d’état quantique de la matière. »

La liberté est la mise en forme existentielle de ce mouvement aléatoire. Le découpage conceptuel du langage appelle Intuition ce pouvoir transcendant. Pour le distinguer de ses avatars, on pourrait le nommer « Untuition ». Mai cet « Un » n’est pas évocateur du nombre qui concerne l’incarnation du possible, l’Untuition est l’évocation métaphysique de ce pouvoir créateur qui fonde l’humain.

2006

Commentaires récents