XIV 14

C’est à la qualité respective des artistes qu’il faut attribuer la portée différente de leurs images. Fra Angelico illustre bien, lui aussi, un épisode relatif au dogme auquel il croit ; mais l’artiste en lui saute à pieds joints, pourrait-on dire, par dessus le prétexte de son œuvre. Le concept matériel énonçable qui lui permet d’élaborer son image n’en est que le substrat. Il en profite pour dévoiler l’entente de l’être. L’harmonie de son œuvre est la clé qui ouvre l’accès à l’écoute ontologique. Cette expérience n’est pas nommable, c’est elle pourtant qui est le fondement de toute perception et de tout ce qui en découle (langage, concept, raison …).

Il ne faut pas confondre mystique et transcendance, esthétique et harmonie.

Dans une imagerie spatiale, le mystique formerait un compartiment de la fonction religieuse dans le vaisseau de la transcendance. Quant à l’esthétique, les débuts grecs de cette notion concernaient l’expression de l’idéal moral, sa spécialisation linguistique dans le domaine de la beauté sensible datant du milieu du XVIIIe siècle.

Relisons donc son arbre généalogique.

La naissance de cette lignée fut gravée dans la pierre le jour où la créature manifesta par un signe tangible sa conscience du monde.

L’animal est devenu l’humain quand il put sciemment imprimer une empreinte dans la terre. L’humain créa le signe, il vit qu’il était beau. Sa beauté correspondait au dévoilement de la vérité. La vérité est l’extase de l’union du sujet et du monde.

Tant qu’on le maintient par l’imaginaire au stade abstrait du concept, le mythe reste clair. L’affaire se complique quand cette abstraction se réalise dans la matière.

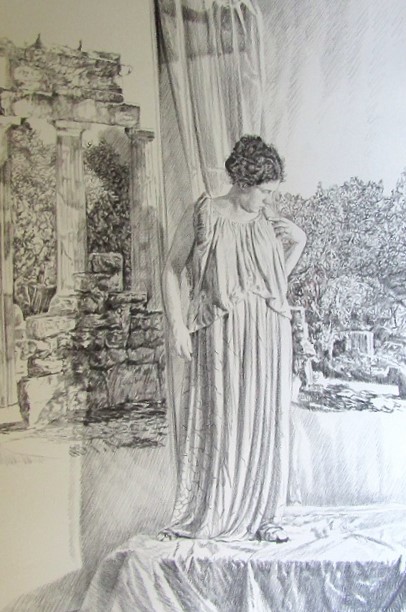

Tel est le paradoxe de la vie humaine : le concept pur n’a pas d’existence, il n’est plus pur quand il existe. De cette “instabilité” essentielle de l’être découle toutes nos frustrations affectives : les rêves sont toujours dégradés par leur réalisation. Pour l’esthétique, la confusion s’installe quand on rabat la potentialité de son concept à l’aune de ses manifestations concrètes. Il suffit d’oublier son sens originaire. La tentation consiste à se laisser fasciner par une apparition sensible. Soit l’esthétique néoclassique du XIXe siècle, elle présente comme toutes choses humaines sa grandeur et sa décadence, l’enthousiasme généreux des débuts, la maîtrise équilibrée de la maturité, la chute et le pourrissement des fruits gâtés, le feu glacé de l’hiver. Il est naturel d’inaugurer au printemps suivant les espoirs de la nouvelle moisson, il faut planter, sarcler, nourrir les graines pour faire grandir les tiges et les fleurs de la nouvelle esthétique.

Mais c’est une folie que de nier l’Esthétique parce qu’une esthétique particulière a vécu.

Nous avons opposé plus haut l’esthétique à l’harmonie.

L’étude géologique du sol harmonique révèle une histoire aussi complexe que celle de l’esthétique. Les deux mots ont d’ailleurs conclu un accord politique qui les a fait joindre leurs forces et dépendre l’un de l’autre.

Mais lors de sa conception, Harmonie était assemblage. Apollon, dieu de l’harmonie et symbole de la lumière civilisatrice, avait été qualifié Musagète pour son rôle d’inspirateur des poètes et des musiciens, sans doute à cause de son esprit libertin et de sa vitalité. Pythagore, dont l’intérêt pour l’arithmétique incluait une théorie des proportions, faisait observer à son élève Eustathe le concert inséparable du mouvement des corps célestes, que Ronsard appela l’harmonie des sphères. Au XIIe siècle, le mot désigne concrètement la sonorité de la voix ou des instruments de musique. La Bruyère l’emploiera encore en ce sens pour confier son sentiment que “l’harmonie la plus douce est le son de la voix de celle que l’on aime”. Mais déjà Rameau en fait un terme générique pour nommer la science de la combinaison des parties et des voix. Boileau lui donne un sens abstrait en parlant de l’ensemble des caractères (combinaison de sons, accents et rythme) qui rendent un discours agréable à l’oreille. Chateaubriand fixe ce sens en une locution adverbiale que Valéry emploie quand il espère des lois, des mœurs, une politique et une économie “en harmonie” avec les immenses changements matériels du monde moderne.

Toutes ces qualités du mot convergent dans la notion essentielle d’équilibre, qui est une nécessité vitale.

Il devient donc naturellement synonyme de beauté, de grâce et d’élégance et constitue le fondement de l’esthétique.

Là aussi, le concept est encore apodictique et serein.

Mais l’humeur de ses applications concrètes peut s’avérer belliqueuse. En effet, les sentiments individuels d’harmonie peuvent souffrir d’anesthésie, ou bien être esthétiquement incompatibles, l’esthésie ou l’aptitude à percevoir des sensations étant constitutionnellement subjective.

Le mot subjectivité décrit le processus d’appréhension du monde. Son lieu est la solitude intime de l’individu. Cette appréhension indivise est absolue pour le sujet.

En cette époque où ce qui doit être tenu pour vérité est basé sur l’objectivité qui domine méthodologiquement nos sciences positives, on oublie volontiers que cette objectivité est une conséquence et un département fonctionnel des potentialités du sujet, qu’elle est importante mais non primordiale.

Cependant, la subjectivité, quand elle n’est pas instruite par la sympathie, s’entend comme un égocentrisme. Au lieu d’ouvrir à la connaissance, elle cultive en vase clos des germes pathogènes qui prolifèrent en opinions préconçues, en arrêtés de goût, en préjugés sans jugement.

Dès lors, au lieu de constituer le monde par et dans l’inter-subjectivité, cet égocentrisme subjectif pétrifie ses sensations en précipitations isolées qui n’ont plus la vitalité d’entrer en communication avec celles d’autres sujets et se perd dans un labyrinthe de passions sectaires.

Le processus de ce dévalement de la subjectivité provient de ce que la valeur normative est accordée alternativement à l’objet ou au sujet dans un système conceptuel de dichotomie.

Le monde des apparences perçues par le sujet est un univers clos, absolument étanche. Mes sensations sont à jamais les miennes et jamais non plus je ne pourrai ressentir ce qu’éprouve l’autre. Mais la perception souveraine consiste en l’accueil de cet objet qu’est l’autre, et que je suis moi-même pour lui. L’unité de notre monde repose sur le dévoilement réciproque de l’être.

Au stade de l’intuition pure, il n’y a pas de coupure, il n’y a ni sujet ni objet, l’être est cristallisé par une réaction. Mais dans la vie courante où l’être individuel est assailli par la myriade complexe des apparences, les portes des canaux de l’échange se ferment afin de réguler le circuit.

Les modalités de l’être empruntent leurs qualités aux fonctions de l’espace : il s’ordonne en un extérieur opposé à un intérieur, un objet au sujet. A partir de ce dualisme s’opère un jeu de balancier. Tantôt c’est l’objectivité qui tient la banque, tantôt c’est la subjectivité qui veut donner le ton.

Dans le cas de l’esthétique, la beauté est définie par un système objectif de règles et c’est la dictature, ou bien c’est la subjectivité qui décrète absolument son désir et les notions du laid et du beau se fracassent en une anarchie effrénée.

Pour sortir d’un labyrinthe où guette la mort par asphyxie ou inanition, il faut retrouver les signes directeurs qu’on avait apposés au cours de l’aller.

Nous tenons ce fil historique. Nous avons les notions d’assemblage et d’équilibre. Il ne suffit plus que d’identifier les pièces du mobile.

Dans la vie courante, le sujet et l’objet se trouvent face à face. Ils ne se différencient pas dans l’œuvre : sa manière explicite la perception de son auteur, sa maîtrise est donnée par la base spatio-temporelle d’où se développe cette perception.

Si l’on veut tenter une image géométrique, il y aurait en abscisse la spécificité historique de l’artiste, en ordonnée son intensité personnelle.

Sur l’axe horizontal évoluent les facteurs temporels. Le terrain matériel de nos ancêtres n’était pas semblable au nôtre, leur configuration mentale non plus. (Mais prenons garde qu’il ne s’agit pas ici d’une évaluation qualitative. C’est seulement la nature de la matière ambiante qui est visée, Bonnard ne pouvait pas être Fra Angelico, ni Villon Rimbaud.)

Alors que l’œuvre ancre forcément son thème dans le sol historique, la confusion s’instaure quand, au lieu d’utiliser la modification du terrain comme un matériau, l’œuvre ou sa critique installe le sens dans sa spécificité valorisée pour sa nouveauté. L’art entre alors dans l’enfer du système des avant-gardes et s’autodétruit.

La matière change, c’est évident. Nous ne sommes pas composés tous les jours des mêmes cellules. Pourtant, le sens de la vie n’est pas le décompte de ces mutations. Notre identité individuelle prend à son bord toutes nos apparences existentielles. Les théoriciens intellectualistes de l’esthétique et de l’art qui soupèsent les mutations en leur attribuant des valeurs autonomes commettent la même erreur que le gardien du musée installé aux Délices, la maison de Voltaire à Genève. Aux visiteurs qu’intriguait la présence d’un petit crâne exposé dans une vitrine, il expliquait que c’était celui de Voltaire à 15 ans.

Si donc la matière de l’œuvre est déterminée par sa dimension horizontale, la qualité de sa manière dépend de son extension verticale. Il est capital de différencier pour une œuvre son moment culturel et son intensité.

L’objet ou le but de l’œuvre étant d’explorer la perception humaine, la plus “grande” œuvre sera celle qui inclut la plus haute complexité aussi bien des caractères de son monde que de ses propres potentialités. (La simplicité formelle peut évidemment porter cette complexité qui est à la complication ce que l’élégance est à l’afféterie.)

Les facultés humaines sont dénombrables comme les péchés capitaux, mais les manières d’être envieux ou gourmand sont infinies. Les facultés de l’âme – l’activité ou la volonté, l’intelligence et la sensibilité – combinées aux facultés physiques dans tous leurs états produiront une explicitation des facultés créatrices infiniment variée. Ces combinaisons sont encore multipliées par les accès différents qu’offrent les divers sols culturels et climatiques à la mémoire et à l’imagination.

Les incarnations de l’esthétique seront donc aussi typées que les visages, à la fois uniques et représentatifs d’une filiation génétique.

La beauté d’un enfant est due à l’harmonie de ses traits et de sa structure osseuse, mais également à son innocence. C’est une grâce donnée. La beauté d’un vieillard est une conquête. Elle peut même être victorieuse d’une disgrâce physique. Elle est la résultante du combat sans répit, mené tout au long d’une vie, par les croyances, les coutumes, les connaissances, souvent contradictoires et incompatibles qui se rencontrent et cohabitent dans une tête et sont l’héritage culturel que sa civilisation lui impose, avec les potentialités individuelles que sa nature génétique lui prête.

Le développement harmonieux de ses facultés, par le courage et la ténacité, l’art de tempérer les incompatibles en les vivant dans l’unité de la pluralité, la victoire emportée sur la solitude égocentrique par la subjectivité active dans son monde, sont les constituantes d’une exquise personnalité aussi bien que d’une œuvre excellente. Il n’est pas de perfection absolue, mais il existe tout de même des degrés dans cette ascension.

L’excellence n’est pas attribuable à la préséance d’une faculté. Les facultés physiques d’activité, les facultés cérébrales et les facultés sensorielles se conjuguent et peuvent donner des réalisations de qualité, bien que d’effets fort divers.

Si l’on a pu constater que les peintres, par exemple, qui cherchent à compenser une déficience de sensibilité par un effort de raisonnement ne produisaient que des œuvres froides et guindées, il faut préciser que l’observation est juste mais que la formulation prête à confusion.

La sensibilité est le propre des êtres capable de sentir. Mon chat se montre aussi sensible que moi si je lui marche sur la patte, si j’oublie de lui donner à manger, ou quand je le gronde d’avoir fait pipi dans la maison alors qu’il avait signifié qu’il voulait sortir, sans se faire entendre. Le fait qu’il boude pendant des heures au grenier, le nez collé au mur, jusqu’à ce que j’aille le chercher et que je le caresse en m’excusant de ma conduite inqualifiable, prouve qu’il possède une subjectivité qui le rend capable de relations personnelles.

Le bébé dans les bras de sa mère ressent sa chaleur et son odeur. Il la regarde et il sait qu’elle le regarde, elle sait qu’il se sait regardé. Ce jeu de miroir est l’inter-subjectivité qui est le vrai réel de la vie de tous les organismes.

L’invention spécifiquement humaine est un système cérébral qui permet de virtualiser mentalement ce monde perçu et de le formuler en signes abstraits.

L’esprit humain est créateur de ce monde du raisonnement et de ses produits, les concepts. Il a tendance à prendre ce monde, qui lui est nécessaire, pour le seul vrai.

L’artiste ultime est celui qui ré-instaure la conscience du réel par l’intuition.

Tout le reste est science et technique.

XIV

Haillons multicolores qui s’étiolent et se fondent

miséreuses facettes vernies qui reflètent la brume

grotesques et poussifs arlequins qui se dandinent

et flasquement s’étreignent en la miteuse sarabande

-il me faut fuir l’hideuse garnison!

Tout le jour, j’ai tenté

de les méprendre pour de nobles cœurs

pour ne trouver enfin que l’abyssale indifférence

de leurs sottes pensées.

S’agit-il de beauté, de plaisir, de savoir,

il leur faut tout adorer

comme autant de bijoux de saindoux

sur de clinquants squelettes

sous les tapageuses couleurs

d’une fausse unique saison.

Maudite mascarade, enfer identique et blafard,

sans nuit sans jour sans verdeur sans parfum,

trépidante procession jurant à rebours

de la sagesse des moissons,

Mon cœur navré ne peut conjurer votre infernale danse

et c’est alors que drapée de splendeur,

immense et noire,

je m’envole sur mon secret pour goûter au festin

dans la glace et le soleil

tandis que vous vaquez

-tristes laquais-

à vos biens et besoins.

22.5.1975

Instinct

Essentiellement, l’instinct est l’expression du mouvement univers de la matière dans tous ses états. Bien sûr, la fonction spécialisée du mot concerne l’ordre des vivants, mais à ce niveau d’évidence, il demeure une variation de l’Un.

Les deux racines latines instigo et instiguo évoquent toutes les deux la pulsion de l’acte, mais instigatum met en scène une cause externe avec l’instigateur tandis qu’instinctum fait apparaître le caractère endogène de l’acte. Ces deux sources d’excitation déterminent l’acte comme une réaction à sa situation dans l’espace et à sa filiation dans le temps.

L’acte réflexe est un mini drame composé par l’instinct. La réponse à l’excitation est produite instantanément, l’efficacité de l’acte tendant à la protection de l’organisme. En effet, cette force d’élaboration qu’on peut appeler la Nature, quand elle s’est engagée dans une forme particulière, continue sa mission en la perpétuant.

Cependant, les particules qui développent un unique savoir-faire sont néanmoins toujours « conservées » au sein d’une puissance globale. Ce paradoxe n’existe que pour une logique de la matière actualisée qui prend les caractères de l’espace et du temps. Si le corps est localisable, la puissance ne l’est pas.

Les puissances d’un organisme sont les émergences concrètes de la puissance du possible qui n’est pas matérialisé mais qui crée l’espace et le temps dans son efflorescence. Impossible à imaginer puisqu’elle ne dépend pas de variables matérielles qui conditionnent les existants, cette force n’est pas une « cause ». Elle est imagée dans l’absurde devinette de l’œuf et de la poule. L’instinct est le processus qui fait vivre et relie les organismes séparés.

C’est au monde animal que se réfère la notion d’instinct. Pour évoquer les conduites géologiques et par exemple parler des tremblements de terre ou bien justifier les pratiques sexuelles du monde végétal, on emploiera d’autres mots qui pourtant auront tous pour vocation de découvrir la dynamique universelle.

Mais si la définition langagière de l’instinct est d’être une tendance innée commune à tous les êtres vivants, il convient de distinguer le cas de l’animal et celui de l’humain. Pour l’espèce animale, le hasard constituant qui l’a inventée s’explique dans les savoirs merveilleux qui sous-tendent son existence. L’instinct migratoire ou l’instinct de mellification sont des exemples voyants de ces savoirs complexes qui sont en fait les conditions de la survie de l’espèce. Mais cette extrême inventivité concerne exclusivement le déploiement d’une puissance corporelle.

L’invention évolutive qui crée l’humain met à jour un avatar de l’instinct. La participation fonctionnelle de l’individu n’est plus seulement vécue, il lui est possible de l’envisager. L’Untuition est la potentialité de la fonction psychique de l’humain.

Car si la dynamique matérielle informe son corps, l’indépendance acquise de sa puissance neuronale a pour conséquence de dévoiler cette dynamique à sa conscience. L’animal vit sa présence dans le flux, l’humain peut se voir et se vouloir la vivre.

2005

Commentaires récents