III

Le terme communication apparaît dans des expressions de portée matérielle, conceptuelle et spirituelle. Ces strates différentes ne sont pas divergentes mais complémentaires et correspondent à la structure humaine.

Au niveau physique est la chose même que l’on communique, l’annonce, le message, la dépêche, l’avis, la note que l’on reçoit, donne, prend ou transmet. L’acte mental consiste en la volonté ou la décision de communiquer une information. La communication est alors considérée dans la notion abstraite de diffusion, d’effusion et de manifestation. Le sens le plus complexe associe les entités qui sont concernées par cette action d’échange et de rapport. La réalisation la plus haute de la communication est l’acte spirituel de la communion. Ce qui est commun aux individualités d’un groupe en permet l’union.

§1- De l’union, force motrice de la nature humaine

Pour apprécier l’union, il faut en peser la notion vis à vis de celle, contraire, d’isolement.

La représentation du « barbare » le place dans la solitude, il cherche l’indépendance et ne supporte aucun lien. Stade intermédiaire entre l’état de nature et le corps social de la civilisation, la barbarie ne valorise que la force du corps et l’ardeur guerrière. Le barbare est capable d’agir en groupe et de comprendre que l’union fait la force mais cette association n’est admise que pour l’addition de la force brute, elle se disloque en tout autre cas. Il se ligue avec un ennemi pour mieux vaincre, mais le but atteint, le butin les divise, l’intérêt les isole.

Le désir de communication procède, on le voit, de la capacité d’union. Elle se réalise aux niveaux différents du physique, du mental et du spirituel. Le chat domestique recherche la compagnie que le félin sauvage fuit. Mais cet intérêt qui l’incite à courtiser les caresses est d’ordre purement physiologique. Pour les humains, les traités, les concordats, les accords entre les nations n’ont d’autre but que d’assurer leur puissance et de consolider leurs frontières. C’est le niveau le plus instinctuel qui gouverne le plus souvent les relations politiques et commerciales des sociétés humaines. Quand elles se rencontrent au niveau mentique pour échanger leurs idées et confronter leurs savoirs, c’est toujours dans un mouvement captatif, cette fois d’une richesse conceptuelle. Le niveau spirituel de l’union consiste à favoriser en soi-même l’attitude d’empathie qui permet de sentir le “Je” incarné dans un autre corps. Il existe des aberrations d’isolationnisme psychique qui autorisent un individu sectaire à chérir et protéger ses proches et ses propres enfants tout en torturant ceux des autres. Il s’agit là d’une schizoïdie qui fait agir l’humain en désaccord avec l’évolution puisqu’il fait régresser l’intentionnalité de ses actes à la finalité de l’instinct, tout en profitant de son pouvoir conceptuel pour inventer la persécution. La protection de soi et des siens est un réflexe brut, alors que la violence systématique à l’encontre d’autres espèces est inconnue du monde animal (le parasite est un commensal, ce n’est pas un esclave).

La communion est un événement spécifiquement humain qui célèbre l’aspiration de cette espèce à son ultime accomplissement. Sa valeur est universellement reconnue bien qu’elle soit souvent pratiquée de manière seulement partielle en raison des déterminations qui limitent sa portée existentielle. Ainsi, reconnaître la dignité essentielle de tous les humains, au delà des différences appréciables de caractère physique, intellectuel ou social est un idéal dont l’application présente d’énormes difficultés. Cependant, malgré les dissensions qui la rendent malaisée, cette ascension vers un état de respect mutuel est souhaitée car c’est la seule situation convenable à l’espèce humaine.

L’Amour est le nom que l’Intuition donne à l’attitude naturelle de l’esprit humain. La confusion s’établit quand on entend le mot “nature” dans un contexte réduit à ses apparitions matérialisées. Car la nature humaine consiste justement en cette aptitude à composer la matière où elle-même s’incarne. Ce pouvoir conceptuel qui lui permet la création implique la responsabilité de sa puissance. L’esprit humain doit répondre de ses actes parce qu’il les invente et les choisit. La tendresse et le souci pour la créature et pour son semblable sont constitutifs de la structure humaine.

Chez les créatures habitées par l’instinct, le pouvoir créateur était l’intérêt de soi (la survie de l’individu étendue à l’espèce). Chez les humains, ce ressort primitif a subsisté mais son pouvoir, élargi à la faculté de créer des images dont l’utilité n’est pas directement commandée par la nécessité vitale, est assorti d’un intérêt correspondant. L’intérêt individuel, au niveau de l’instinct, était la garantie de l’intérêt pour l’espèce. Au niveau de l’Intuition, cette garantie est aussi la mesure de son pouvoir : tandis que le devoir animal est d’assurer le destin de la progéniture, le devoir humain est également concerné par le destin du monde. Ce que l’on doit étant la contrepartie harmonique de ce que l’on peut et cet accord formant la cohérence des relations avec le monde extérieur, la sagesse humaine, idéal reconnu mais difficile à pratiquer, consiste à faire coïncider la volonté avec ce complexe de pouvoir et de responsabilité.

§2- De la curiosité, avatar de l’union

Ces considérations contribuent à éclaircir le problème de la communication. Tandis que l’Instinct renseigne les animaux dans un rapport d’utilité, la communication humaine satisfait à la curiosité. L’imagination animale utilise les signes dans la stricte mesure de son besoin. Alerté d’une façon qui nous semble mystérieuse parce que le Concept nous a éloigné de ce pouvoir d’union avec le monde, l’oiseau migrateur entreprend le voyage qui lui permettra d’obtenir ce qui lui convient. Cette faculté merveilleuse d’être “au courant” de ce qui peut advenir à l’autre bout du monde n’interpelle cependant que le besoin physiologique. Le proverbe avertit bien que la curiosité peut tuer le chat, mais le mot joue du sens en confondant le mobile du chasseur à la recherche d’une proie avec la passion de l’explorateur en quête d’inconnu. La curiosité du chat lui impose d’explorer son territoire, l’imagination propulse l’humain vers ce qu’il ne connaît pas. La curiosité humaine a besoin de ce dont elle n’a justement pas besoin sur le plan de l’utilité primordiale de l’Instinct. Sa faculté conceptuelle, en lui permettant de former des images qui n’appartiennent pas à son champ matériel de vision, lui donne accès à toutes celles qui ne sont pas directement à sa portée.

Ce pouvoir crée ce nouveau besoin : l’imaginaire humain se nourrit de l’inaccessible.

Interrogé à ce propos, le mystique répondra qu’il est familier de l’inaccessible dans la mesure où c’est l’objet même de sa méditation. Et le poète, qu’il soit touriste ou savant, conviendra que l’ultime destination est la tension vers l’invisible. L’imaginaire humain végète activement dans l’Intuition. Ses fleurs s’épanouissent à la surface du monde mais sa vivacité se féconde de l’incréé. La nature métaphysique de l’humain étant cette appréhension de la puissance créatrice universelle, son existence matérielle se réalise en la fascination pour les créatures.

Mais cette fascination tend à disloquer sa vision. Comme un arbre peut cacher la forêt s’il est trop proche et bouche la vue, l’objet qui occasionne la communication peut devenir aveuglant. Ses constituants matériels, sa situation physique, son importance et son influence dans le milieu où il se constitue, tout cet ensemble existentiel peut déclencher un état d’alerte, un sentiment d’urgence, une illusion d’absolu. Le fait particulier tend alors à oblitérer de sa masse physique et finie l’espace numineux qui était le berceau du désir.

Le besoin de communication est fondé dans la nécessité toute humaine de conjoindre le Moi avec le Soi. La conscience et la formation d’un Sujet qui se pense ont détaché l’humain de cette globalisation où la vie animale déterminait son rythme. Les moi humains conceptualisés, fêlés, doivent utiliser ces perceptions partielles pour se fondre en l’unité qui sous-tend leur existence. La communication est destinée à l’assemblage des pièces ; elle rassemble la psyché quand la volonté pilote l’acte dans sa juste finalité ; elle la divise, elle est mortifère quand elle détourne sa foi sur l’objet prétexte à son élan.

Les moyens de communication actuels propices à souffrir cette idolâtrie est la télévision et maintenant le réseau Internet. Il ne s’agit pas de la nature ou de la qualité des objets que l’on y voit mais de celle du regard que l’on y porte.

§3- De l’essence de l’image

La séduction de l’image animée provient de son analogie avec le processus de comportement de l’organisme vivant. La vie est mouvement incessant, la destinée de ces mouvements est déterminée par la relation qu’entretient l’organisme avec son milieu, l’image étant le véhicule de cette relation. L’image est donc fondamentalement le garant du réel puisqu’elle est le médiateur de tout acte, de toute volonté, de tout désir.

L’image est le moyen sine qua non du vivant. La notion décrit ici l’empan de ses diverses manifestations, depuis les perceptions sensorielles les plus élémentaires jusqu’à l’image mentale intuitive non caractérisée. Mais quelle que soit la manière phénoménale de l’image, elle a chez l’humain une double fonction. Elle est à la fois la voie de la conscience et le chemin de la volonté. Pour le vivant qui se déploie dans l’Instinct, l’image est le vecteur de l’acte, pour l’être qui se lie à l’Intuition, l’image est la révélation du sujet.

Cette dualité fonctionnelle de l’image qui active chez l’humain la conscience de soi, transcendant la conscience animale qu’il a du monde, provient de sa nature propre : le physisprit sur quoi repose la métamorphose de l’esprit. C’est le Concept, la Raison ou faculté de création et d’assemblage d’images abstraites qui opère la jointure entre le physiologique et le spirituel. Mais si le Concept est bien le chef-mécanicien à bord, le commandement de la manœuvre n’est pas son affaire. L’apparition de la Raison chez l’humain était l’effort que cette espèce vivante avait réussi pour avoir la vision de l’Instinct qui déterminait sa chair. L’Intuition, tout ensemble cause, objet et lieu vivant de cette vision, utilise la puissance du concept pour se concrétiser.

Tout acte humain est structuré par cette hiérarchie naturelle.

Il s’ensuit que dans le traitement et la fabrication des images c’est l’Intuition qui doit être cause et finalité. Quand le concept s’arroge cet office, c’est mutinerie, trahison, c’est la déchéance de l’ordre humain.

§4- Destins possibles de l’image

La formule théorique de l’éthique établit clairement la hiérarchie de la structure humaine : le corps et l’intelligence, dans le jargon adopté ici, le physisprit et l’idéatique, les deux niveaux constituant la matière de l’individu se réfèrent, pour agir, d’une instance métaphysique que l’on peut nommer Intuition. L’éthique – ou l’art de diriger la conduite – est cette dynamique de triangulation entre les passions, la Raison et cette autorité difficile à nommer qui est harmonie.

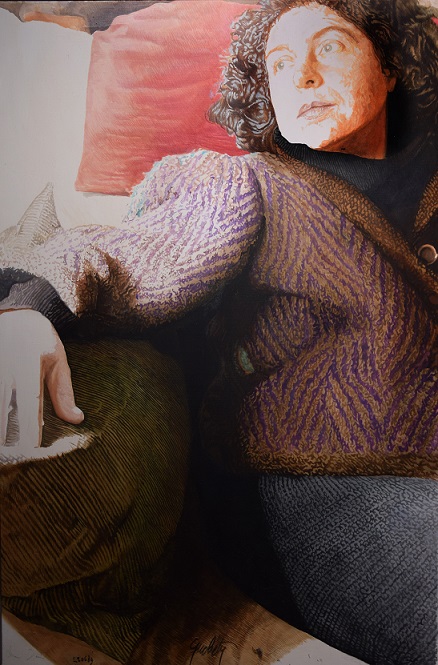

Dans la pratique de l’image, on pourra constater la pertinence de la formule en décrivant les points d’équilibre : la fabrication d’images est orientée, elle valorise à chaque exercice un autre rapport proportionnel des puissances du corps, du mental et de l’esprit.

Il faut s’en tenir ici à la méthode sans tenter l’examen de cas particulier car si l’établissement de notions générales est favorable à la vision claire et distincte, la description du vécu concret dépasse en complexité tout classement de principe. Les conclusions méthodologiques devraient donc être maniées avec une infinie délicatesse avant d’être appliquées à des instances individuelles. L’on évoquera donc des objets inexistants afin de dégager des notions directrices.

Il y a un effet purement physique de l’image, qui déclenche des réactions viscérales, éveille et provoque une activité sensorielle instinctive. Les émotions induites par les images façonnées sont les analogues des réactions d’adaptation au milieu. Plus on évoque par l’image les caractères de la réalité perceptible, plus on provoque les émotions que le corps produirait naturellement. Qu’elles soient “réalistes” ou “fantastiques”, les images sont capables d’activer l’excitation qui fait ressentir l’envie, la peur, la colère, la terreur ou l’attendrissement. L’image animée est donc plus proche de l’animalité que l’image fixe en ce qu’elle reproduit plus fidèlement les apparences où une activité purement physiologique se déploie.

Mais si le mouvement parle plus directement au corps, c’est par le moyen du concept abstrait qu’il mobilise l’imaginaire humain : le chat peut être fasciné par la mobilité des images sur l’écran, il n’est pas touché par l’intrigue.

L’intrigue est l’ensemble des événements relatifs à la collection d’images considérées, elle dénote l’intention des objets de la narration ou plutôt, des sujets qui ont commis des choix, elle montre les conséquences de ces choix ; c’est à dire que l’intrigue est l’exposé de la puissance de volonté des acteurs du drame. Un documentaire filmé sur la vie des animaux ferait également apparaître le tissu des événements surgissant de la volonté de survie animale, mais les images ne décriraient que les moments du hasard et les rencontres orchestrées par l’instinct. Elles présenteraient le drame de la mort et de la vie. Elles ne formeraient pas le récit d’une intrigue, elles n’offriraient pas la narration tragique (ou comique) d’une liberté. Quand Milou hésite à saisir l’os plutôt que le message que son maître lui a confié, ce n’est pas sa conscience morale qui lui dicte son choix. D’abord, il ne pense pas qu’il pourrait combiner les deux projets, il n’est pas capable d’emballer l’os dans le papier afin de faire d’une pierre deux coups. Sa faim le jette d’abord sur l’os, mais l’habitude qu’il a d’obéir à son maître est plus forte que cet instinct-là. On peut dresser un animal à répondre à des signes qui induisent chez lui le désir et la crainte et déterminent assez sûrement son acte. Il est reconnu que l’exemple et la promesse du châtiment ne contraignent pas la décision humaine. L’être humain est seul à devoir inventer son choix, il est toujours responsable de sa liberté.

Ces deux registres, le physique et le mental, apparaissent dans tous les modes d’exploitation de l’image. La qualité de l’objet, écrit, conté, sculpté ou filmé, dépend de la manière de son esthétique, c’est à dire du degré d’harmonie qu’elle offre aux sens.

Cependant, ce dont il est question ici n’est pas l’excellence de sa forme mais la fascination qu’exerce toute image, qui est fondée dans la nécessité de communication.

L’être humain joue avec les images comme le chaton s’exerce à la chasse sur une brindille ou un bouchon.

XXV

Mon quotidien n’est pas l’affable turpitude

où la vie se succède en sarabandes empesées

– grisants petits tourdions, valses vénales –

mon justaucorps fatigué

trouve sa sauvegarde en l’oubli remisé

loin des talons hurleurs

de cette fabulante clique

et je cogne tout seul mon moignon

dans l’ombre et le silence de ma cape

et je ris

car mes desseins ne se voient que la nuit

– loin des petits lampions, ballade aimable –

1977

Commentaires récents