§5 Fonction de la communication

Le sens de la communication apparaît clairement quand on éclaire l’origine. La chasse est l’activité qui permet la survie animale. Il ne suffit pas à l’être humain de subvenir aux besoins de son corps, il lui faut aussi nourrir son esprit par l’élaboration des images. La formation délibérée d’images, concrètes et abstraites, est la puissance spécifique de l’être humain. L’élaboration des images et leur échange est aussi pour lui le moyen d’édifier sa structure.

Le récit mythique, le dessin de l’enfant, l’œuvre exécutée par l’artiste primitif ou contemporain, qu’elle soit sonore, verbale ou visuelle, ont la même source, démontrent un ressort causal identique : affermir la conscience de soi en établissant une relation avec le monde et les étants. L’animal a conscience du monde, l’être humain a conscience d’un moi qui est au monde. Pour assurer sa survie, l’animal commet les actes physiques appropriés, pour accomplir sa nature métaphysique, l’être humain inscrit au sein du monde où il existe les signes de sa différence essentielle. S’il s’abstenait de dessiner cette parole, il abjurerait son être; il retomberait dans l’état d’où il émane, il serait un éclat de matière indifférenciée.

Pour conquérir son être, il est indispensable à l’être humain de réitérer l’acte qui crée sa puissance. Par l’empreinte il signifie son regard.

L’objet posé, il peut être regardé. Plus exactement, la magie de l’objet ainsi formé porte le regard de celui qui l’a fait sur celui qui le voit. L’objet sacré est actif, le fait que certains rites interdisent de le voir souligne sans aucun doute le caractère suprême de sa puissance. L’interdit attire le regard. Le regard éveille la conscience.

L’animal voit, mais ne regarde pas. Il sent mais ne se soucie pas de percevoir. L’instinct régit ses relations avec le monde, mais cette communication concerne seulement la vie de son corps, elle ne franchit pas l’espace et le temps.

L’image déposée par l’être humain, la communion qu’elle engendre de part et d’autre du regard édifie l’être, permet la croissance, assure la cohésion spirituelle. Il n’est d’humanité que par le regard de l’autre, prouvé par l’image. L’image est le pain de l’esprit.

§6 Mirages et fantasmes autour de la communication

Cette présentation ontologique de la communication exige de la pensée conceptuelle un effort contre sa nature physique. Pour que l’intuition adhère à l’essence, il faut échapper aux lois de la matière, ou plutôt, il faut concevoir la matière autrement que par les lois de la nature substantielle que nous lui connaissons par les sens. Mais la pratique usuelle n’a d’intérêt que pour les faits, les phénomènes sensibles issus de l’espace et du temps. La communication est alors considérée dans ses caractères d’apparence : Ces “média” qui la véhiculent et “l’information” qu’elle transmet. Il s’ensuit une illusion qui s’avère tenace : les moyens matériels sont investis de la fonction spirituelle. L’on croit être “en communication” quand on se sert du téléphone ou de tout autre support technique d’apparence physique. Les “informations” pluri-quotidiennes donneraient accès au monde et à sa vérité.

Pour dissiper ce brouillard de croyances, il faut éclairer à nouveau la notion de “réel”.

Il n’y a pas, à proprement parler, de réel à découvrir. Les choses et les événements ne deviennent “réels” que dans la relation qui se forme avec un sujet. Le réel “objectif” est un concept, une “réalité” purement anthropique, la restriction par l’esprit humain d’un vécu charnel et matériel à une notion toute abstraite. Les rencontres, les réactions, les adaptations, les actes pour la survie sont vécus par les organismes vivants dans un rapport de conscience au monde.

La réalité du réel est l’événement inédit de l’émergence d’une image avec l’acte qui lui correspond.

La conscience humaine ne s’en tient pas au lieu où existe son corps. La curiosité s’imagine autrement, se voit ailleurs et en particulier voudrait savoir ce qu’elle éprouverait là ou se trouve l’autre. C’est par analogie qu’elle accorde à l’ailleurs et à l’étrange la qualité subjective de réel. La conscience humaine collectionne les réels fictifs en utilisant les images abstraites pour se projeter hors de son corps. C’est là sa puissance et son plus grand plaisir. La conscience humaine ne se contente pas de la vie sensorielle animale. Le chat est serein quand il n’a plus faim. Ses yeux mi-clos expriment un contentement béat. L’être humain baille d’ennui car il a faim d’exercer son esprit.

L’issue de l’exercice dépend de son enjeu. Miser des haricots ne fait pas gagner des louis d’or. Tout dépend de ce qu’on engage dans cette épopée de l’image.

La fonction de l’image est de favoriser la croissance. Chaque être est un assemblage concret qui forme un organisme dont l’intention est de croître et d’affirmer qu’il est, irréversible épiphanie que n’efface pas la mort.

L’espèce humaine vit par son corps et par sa puissance mentale. Pour l’être humain, l’acte réel consiste à placer son corps et sa raison dans une posture qui accomplisse sa destinée métaphysique. Pour vivre il doit manger. Au stade animal, l’image est le moyen d’obtention de la nourriture ; pour l’esprit humain, l’image est la nourriture. Afin qu’elle accomplisse sa fonction, il faut qu’à chaque être elle soit accessible et fraîche.

Mais la capacité humaine à produire des artefacts l’entraîne à valoriser la quantité et la variété sur la qualité et le bien fondé de sa production. Un dérèglement de sa fonction spirituelle aboutit à la boulimie, à des pratiques morbides (manger du moisi, du vomi, du précuit, la coprophagie) qui n’induisent pas la santé.

Les analyses critiques des média ne se lassent pas de dénoncer les montages, les mensonges, l’effet d’aliénation qu’ils font subir aux récepteurs. Mais les plaignants ne sont-ils pas les acteurs de leur malheur ? Ce n’est pas tant la qualité des images fournies qui porte à conséquence mais plutôt la manière de regard que l’on y porte. Deux attitudes s’opposent couramment. Si l’on regarde les “informations” de la télévision, qu’on les écoute à la radio, qu’on les lise dans les journaux, c’est afin, dit-on, de savoir ce qui se passe dans le monde. L’opposition s’établit entre ceux qui opinent et avalent tout comme pain béni, et puis ceux qui se gaussent et déplorent qu’on ne peut pas croire ce qui paraît dans le journal. En fait, comme dans tous les affrontements dichotomiques, la dispute est illusoire, le différend portant sur l’envers et l’endroit de la même pièce. Dans les deux cas, ils convoitent le réel comme un verre posé sur la table, vers lequel plusieurs mains se tendent. Ils confondent l’existence objectale du verre avec l’expérience vécue de chaque être dans sa relation avec l’objet. Ils croient pouvoir atteindre le réel par les images de la télévision. Ils attendent la communication, espèrent en la communion, s’imaginent profiter d’une consommation de réalité par ces images fabriquées. Leur espoir est toujours déçu. Leur attente est vaine, non pas tant parce qu’on leur ment (ce qui est souvent le cas mais n’est pas ici le propos). Ils sont trompés parce qu’ils se trompent.

Ils sont trompés par leur désir, ou plutôt par un concept erroné du désir.

L’intelligence animale vise à l’adaptation. Le génie humain crée l’artifice. Le bonheur animal exige les conditions optimales bénéficiant à la survie physiologique. Pour les animaux domestiques, adaptés à la compagnie des humains, il faut ajouter à cette plénitude physique une heureuse harmonie dans ces relations. Le bonheur humain naît dans l’action psychique, le désir concevant, portant et faisant apparaître les images. Inversement, mais dans le même processus spécifiquement humain, ce sont des représentations qui enfantent nos tristesses et nos malheurs.

L’erreur de la définition usuelle du désir est d’insister sur l’objet qu’il veut obtenir. Plus que l’objet convoité dont la saisie signale en fait l’évanouissement du désir, c’est l’acte qu’il porte, sa tension, l’exercice des facultés mises en jeu qui importent. C’est dans l’action qu’on est heureux (acte physique ou psychique ou les deux à la fois). L’image est donc le premier objet du désir. Le mauvais calcul consiste à projeter ce sentiment intense de réalité qu’on éprouve dans le désir sur l’objet qu’il utilise. Le caractère de “réel” est alors attribué à l’image qui provient de l’extérieur et fournit la description de l’objet désiré. Il s’opère dans cet état une véritable mise à mort du désir, l’auteur du désir s’annihilant pour se soumettre à sa propre création.

Un tel traitement de l’image est nuisible. On y attend la visitation du réel. On se gave d’images préfabriquées qu’on investit d’un fantasme de réalité qui avorte le vrai désir. On reste anesthésié, paralysé, vidé de substance. L’effet sur l’organisme est comparable à celui d’une drogue qui provoque l’excitation, ou calme l’angoisse, mais artificiellement. Le génie technique obéissant à une injonction mécanique, l’image est convoquée, le désir croit être satisfait. Mais comme à la vue d’un repas virtuel dont les mets alléchants font saliver, l’on reste inassouvi, plus faible encore d’avoir subi le mirage et d’avoir pu rêver d’apaiser cette faim. Pour être utile à la vie, le désir de l’image doit être agi par le corps autant que par le mental.

Plus que le cinéma, la télévision est susceptible d’être mal employée. Le danger est inversement proportionnel à la dimension de l’écran. Quand le corps est tout entier plongé dans l’aura de l’illusion, les sens sont alertés, le corps sait qu’il vit l’hallucination. Le système des affects enclenché, ils consentent d’autant plus volontiers à leur émoi que la sensibilité, saturée, ne peut plus alerter les réseaux moteurs. L’organisme est en état de rêve, il sait qu’il rêve, il est complice de sa propre absence.

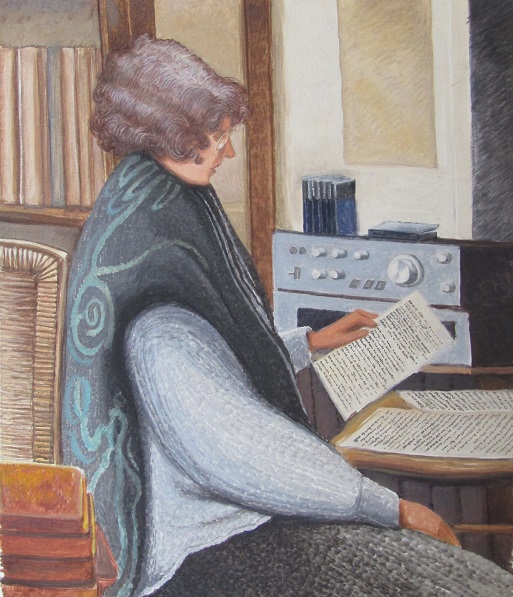

Dans le cas de la télévision, l’image est réduite aux dimensions d’une saisie par la main. Le corps n’est pas immergé dans le bain sensoriel, il est en état de scission, le cerveau s’évadant vers l’univers de l’image tandis que le corps continue à recevoir les influx matériels du monde familier où il demeure établi. Mais contrairement au livre que l’on tient aussi dans le creux de sa main, la télévision est physique. L’image animée est un langage corporel tandis que l’écrit parle au mental. Chacun a pu remarquer les effets produits sur son imaginaire par l’adaptation à l’écran d’un livre lu auparavant (ou l’inverse).

L’image animée fascine parce qu’elle semble restituer les conditions du milieu vivant. Mais ce réel que l’on croit voir sur l’écran n’est jamais qu’un fantasme, une vision dont le corps fictif trahit l’évanescence : il disparaît dès qu’il est soumis à l’épreuve de la rencontre. Le duel à fleuret moucheté peut être un spectacle ou un exercice, le corps n’y a pas d’engagement vital. Quand à ces jeux virtuels dits interactifs, ils n’offrent pas d’enjeu “réel”, car le partenaire ne donne jamais la réplique, n’y rend ni les coups ni la monnaie de la pièce.

Ce qui caractérise le vivant est la capacité à se transformer en fonction des nécessités inhérentes à son milieu existentiel. Tout individu évolue par le moyen des autres, choses, bêtes ou gens. L’image fabriquée, tout animée qu’elle soit, est une forme fixe. Elle est la projection concrétisée de l’image abstraite ou du concept, qui est le mode fonctionnel de l’humain. En fait, l’image déposée, dessin, peinture, film, sculpture ou vidéo, ne présente qu’une réalité, c’est le regard et la posture de celui qui l’a façonnée.

Si l’image est bien le pain de l’esprit, son effet sur le consommateur dépendra de sa qualité nutritive.

§7 Information de l’image

La valeur de l’art des images est fonction de sa spiritualité.

La nature humaine n’est pas du même ordre que la nature des choses. Si l’on tient la matière visible comme unique référent, l’on affirme alors que l’homme n’est pas naturel car il est évident pour la conscience humaine que son royaume n’est pas de ce monde. La nature divine dont les systèmes conceptuels religieux dotaient l’humain contraignait les philosophies contemporaines à fonder la distinction entre l’âme et le corps. Tout ce qui touchait les sens était matière, tout ce qui ne leur incombait pas relevait du monde de l’esprit. Le langage était juge et témoin de l’évaluation (foi, croyance ou superstition) de cette composition. Cet habitus mental nous est encore familier, mais il nous faut accommoder l’ancien langage à notre complexité. La matière et l’esprit n’y sont plus antagonistes. La spiritualité n’est pas vécue dans une pratique spécialisée, le spirituel n’est pas l’apanage exclusif du religieux.

La matière s’est affinée en l’humain à tel point qu’il s’est trouvé capable de rivaliser avec la puissance qui lui préexistait et qu’il a nommée Nature. Ce pouvoir de trans-former la matière décrit sa nature propre : l’humain est un être métaphysique. Il peut commander l’apparition de la matière par le moyen du concept. Mais c’est la manière dont il gère ce pouvoir qui réalise cette nature métaphysique. En effet, la finalité de ses actes n’est pas liée aux caractères physiques de la matière qu’il traite : un cours d’eau s’établit en fonction du terrain où il coule, un acte humain utilise une technique appropriée dans une intention qui ne dépend pas des moyens employés. Il décidera de creuser un canal pour irriguer une vallée que la rivière ignore.

La technique peut bien être d’une gestion difficile et complexe, elle reste ponctuelle. Elle ne connaît que ce qu’elle fait, elle peut tout (ou presque) mais ne sait rien. C’est la raison pour laquelle on l’utilise qui compte car le fait même d’agir modifie l’univers entier. La grandiloquence de cette proposition est justifiée par l’incommensurable variété des conséquences de tout mouvement naturel, a fortiori de toute action humaine qui intervient sur l’évolution naturelle de la matière. Le mythe de l’apprenti sorcier en fait foi.

La spiritualité est le souci de cette responsabilité. Dans la fabrication des images, la spiritualité consiste à solliciter cette conscience et sa pratique. Le moyen de cette tâche est l’information.

Informer, c’est d’abord façonner, donner une forme ; au figuré, se représenter par la pensée, se faire une idée de l’objet considéré. L’information, dans son sens moderne, est l’échange et la transmission de représentations idéelles par le moyen de la parole ou de l’image. Les événements réels sont le prétexte de cette communication, mais l’information demeure une transcription subjective de ces vécus étrangers.

Les auteurs d’images, de quelque matière qu’elles soient, sont responsables de leur spiritualité, c’est à dire du degré d’harmonie qu’elles offrent en pâture à leurs spectateurs.

Étant donné que chaque événement, chaque être apparu dans l’espace et le temps est unique, l’on ne pourrait venir à bout de décrire la manière de chacune de ces apparitions. Il faut se contenter de formules générales établies par le Concept pour évoquer l’essentiel : la spiritualité tient le mentique et le physisprit en égale dignité. L’image vit du corps tout autant que du mental. Mais tout comme en cuisine, chaque image s’organise autour d’un élément prédominant qui classe le plat. Chaque apparition matérielle d’une image offre une diversité de participation aux puissances physiques ou mentales. Mais s’il est évident qu’une histoire de cape et d’épée est plus physique qu’un roman psychologique, il convient de distinguer la matière et la manière de l’image, car un conte picaresque peut être plus spirituel qu’un traité de théologie.

Comme en toute chose c’est la forme qui donne le sens. Il faut veiller à ne pas laisser basculer l’harmonie vers le sens du concept ; l’esprit humain, en effet, est toujours tenté de négliger sa nature métaphysique au profit d’un intérêt immédiat fourni par sa Raison. “Primitif”, il investissait le sacré dans l’objet qui devenait tabou, interdit et terrifiant, “moyenâgeux”, il voyait l’incarnation de son dieu s’effectuer sous ses yeux dans la statue et plaçait dans le fétiche une croyance de superstition; “moderne”, il s’adonnait aux sciences dites exactes et déifiait leur progrès ; à notre époque libellée, faute de mieux, “post-moderne”, le bon ton, l’orthodoxie, le chic, le correct sont réservés à ce qui “fait concept” et l’image est écrasée sous un bombardement d’allusions soi-disant culturelles qui ressemble dans ses manifestations chaotiques aux morceaux vomis d’un repas mal digéré.

Ce sont là des états morbides qui n’autorisent pas à préjuger de la valeur intrinsèque des représentations historiques diverses qu’invente l’esprit humain, car il est fort possible aux individus consciencieux d’être saints et sains dans des milieux culturels aussi apparemment divergents que l’esprit scientifique, animiste ou religieux.

L’image produite aujourd’hui ne sera pas semblable dans ses composantes essentielles à celles du passé, mais sa valeur dépendra aujourd’hui comme hier de la qualité du regard de celui qui la fait. L’analogie avec la nourriture permet une imagerie assez évocatrice : la fraîcheur des aliments garantit leur intégrité, l’académisme a tué les vitamines en exposant trop longtemps aux étals. Les manœuvres chimiques ont sans doute des succès d’apparence, les fruits sont de taille régulière, les poulets poussent en accéléré, mais les chairs en sont flasques et insipides. Les images de consommation flattent le goût par des moyens vicieux. Y sont exploités l’ignorance et le désir de supériorité, y sont vantés l’évasion par la facilité, le besoin d’aimer par la conformité.

Ces images correspondent aux vices contemporains. Les contradictions morbides existaient aussi autrefois, elles apparaissent dans les systématisations abusives des représentations majeures de chaque époque.

La valeur spirituelle d’un regard tient à son pouvoir d’augmenter la tessiture de la conscience, de faire croître la puissance de sensibilité. Cette croissance est à chercher dans une dimension métaphysique. Il ne s’agit pas d’une augmentation physique ni d’une accumulation mentale de faits divers, ni d’un accroissement d’élaboration conceptuelle. La qualité d’une image tient à son pouvoir de faire accéder le regard à l’Intuition, c’est à dire que la conscience humaine y est portée à l’exercice de son pouvoir spécifique, réaliser l’unité primordiale, abolir l’exclusion matérialiste pour envisager cet état indicible qui est sa source et sa finalité.

Si l’imagination est révoltée par cette abstraction, elle se réfugie dans les métaphores universellement pratiquées de l’ésotérisme et du divin. Mais forcément, ces images sont incarnées dans la matière et ne peuvent pas rendre justice au désir.

L’information de l’image spirituelle procède par analogie. C’est là proprement le pouvoir du langage dont le corps conceptuel doit son esprit à l’intention intuitive. L’expression formelle (parole ou image) n’atteint jamais la vérité que par une invocation latérale. La vérité n’est pas un objet que l’on peut désigner, c’est un état transcendantal, c’est à dire qui évoque par une image matérielle un être qui ne l’est pas. Dans cette perspective, l’image réaliste est une illusion, l’image conceptuelle est un leurre. Le concept, indispensable à l’existence humaine, n’est que l’appât du désir. Il faut donc que l’image soit résolument construite par artifice pour échapper à l’engouement utilitaire et favoriser le mouvement éthique.

Cette information de l’image est la tâche essentielle de l’humain qui veut construire sa conscience et conquérir son être. Croire de l’image qu’elle peut atteindre une réalité en-soi est choisir de se rabattre au niveau de la matière indifférenciée, c’est renoncer à la nature humaine.

Pensée

La pensée est l’aptitude qui fonde l’humain et dont, pourtant, la pratique ne lui est pas naturelle. Pour penser ce déchirement qu’est l’humain, il convient de replacer son aventure dans l’histoire où il apparaît.

La matière en sa substance est un précipité aléatoire de forces qui ne sont pas caractérisées par les attributs de la matière substantielle. Pour que la notion de matière soit plus compréhensive, il faudrait donc dire que la substance est un épisode de la matière.

Le fondement de tout événement, de tout corps constitué est bien cette matière immatérielle. La spécificité de l’humain est que cet état de potentialité est accessible à sa conscience. Les autres corps, minéraux, végétaux et animaux sont simplement agis par les qualités de la matière qui les constitue. Avec la mobilité, les organismes animaux semblent acquérir une plus grande amplitude d’action mais leur liaison avec le fond matériel dont ils sont issus reste physiologique. Ils ont une conscience de leur environnement et leur instinct (qui révèle leur appartenance cosmique) est le moyen d’y établir une existence corporelle.

La nature de ce qui sera l’humain est due à un aléa évolutif qui accroît la complexité de l’association matérielle. Le complexe cérébral qui gère le réseau moteur de l’organisme acquiert une autonomie fonctionnelle. La rupture entre les stimuli et l’acte qui intervient dans le rêve devient le mode opératoire du cerveau à l’état de veille. Ce processus engendre un monde psychique où l’humain fait évoluer son existence physique.

Cependant, si l’on peut dire que cette puissance psychique tient sa vertu de la même source que le milieu cosmique dont elle émane, c’est que le langage humain d’essence métaphysique se réfère nécessairement aux événements physiques que l’organisme expérimente. Ses métaphores sont la traduction de l’indicible. La « source » et la « vertu » sont des représentation abstraites d’événements concrets que le corps éprouve et que l’esprit emprunte pour évoquer par analogie l’état de matière qui n’a pas encore la forme existentielle.

Le psychisme humain est « à l’image » de la puissance constitutive de la matière. Il associe, synthétise, analyse, invente et crée des formes nouvelles dont les performances vivent le jeu, le conflit et la génération. L’aptitude psychique humaine se mesure à l’aune du hasard constituant de la matière. Cette potentialité aléatoire est chez l’humain l’essence de la liberté.

Mais ce microcosme qu’est l’organisme humain vit le paradoxe d’agir à la fois dans la potentialité qui forme la substance et au niveau du produit substantiel qui en subit le mouvement. Le comportement humain révèle cette dualité. Le mode psychique doit son existence au processus physique dont les talents sont générés par la vision abstraite. Tout acte humain vit un avènement existentiel, donc matériel-substantiel mais sa visée procède irrémédiablement d’une organisation psychique, c’est à dire d’un stade virtuel de la matière.

Il est donc possible, et souvent imputable à cet « infini limité » qu’est l’humain de conduire sa liberté dans le déséquilibre quand il soumet sa nature physique à son aptitude psychique. Il faut admettre aussi que la sottise humaine est toujours d’origine conceptuelle.

Le processus abstrait du comportement humain est primordial et cette nature psychique est si affirmée que l’humain a du mal à effectuer cette distanciation qui lui permettrait de comprendre la différence entre lui et le reste du monde. L’esprit dote généralement bêtes et choses de son talent spécifique en leur attribuant la « pensée ».

Cet anthropomorphisme est apparent dans l’évolution historique de la psyché humaine. Les sociétés primitives vivent dans la « participation mystique » avec leur monde. Le mode opératoire (qui demeure actif dans notre quotidienneté moderne) consiste en la projection du soi sur l’autre et inversement en l’introjection des qualités actives de l’extérieur. Alors que l’animal (dont l’existence dépend du seul niveau physiologique) sent les circonstances et adapte son acte afin de satisfaire aux exigences de sa volonté, l’humain construit un simulacre psychique de son désir qu’il investit dans l’autre. Il sent alors ce que « veut » la circonstance et invente une stratégie pour circonvenir cette volonté étrangère. Quand il l’éprouve supérieure en force à la sienne, il s’y plie en inventant un scénario justificatif qu’il codifie en rites et en tabous. Ces rites institués ont pour fonction de concrétiser formellement la projection psychique recouvrant la qualité matérielle des circonstances. L’apparition de cette créature conceptuelle devenue quasi substantielle permet à l’esprit d’échapper à son état de potentialité et de se retrouver simplement dans un rapport de dualité objective. Le dieu, l’idole, la loi, le fantasme sont des lénifiants pour l’angoisse de la liberté qui doit s’incarner dans un acte délibéré.

Les produits premiers de la faculté psychique qui sont les mythes et la cosmogonie transforment l’expérience commune en une vision universelle. L’intuition de la spécificité humaine est apparente dans ces histoires où l’humain se raconte pour orienter son allure : éprouvant à la fois sa puissance (psychique) et sa faiblesse (physique), il identifie les forces cosmiques à sa propre conformation.

Mais comme l’enfant découvre progressivement que ses mains et sa mère sont des « objets » que sa volonté ne peut atteindre de la même façon, la psyché humaine apprend la différentiation entre les forces internes et externes. Elle peut alors saisir la portée des interactions, nommer précisément les apparitions de cause et d’effet, inventer des méthodes pour intervenir sur les événements – afin de maîtriser la nature tout en définissant l’intention de l’acte.

La maturité psychologique consiste en effet à tenir, si l’on peut dire, les deux bouts de l’esprit, qualifiant ainsi les sphères psychiques de la technique et de la morale. Alors que l’animal s’adapte au monde et le modifie en y insérant sa chair, l’humain agit sur la nature du monde en ajoutant à son faible pouvoir physique la puissance fournie par l’outil qu’il invente et fabrique. Cette puissance technicienne agrandit sans cesse son champ d’action. Celui de la morale, découlant de la liberté, consiste à savoir définir si l’on veut tout ce que l’on peut.

Après l’enfance qui découvre avec angoisse qu’il n’est pas Un avec sa mère, l’adolescence affirme le pouvoir de la volonté. Elle est turbulence et confusion parce qu’elle est propulsée dans tous les sens par les élans et les pulsions de la volonté, au détriment des contraintes délibérées par la liberté – dont la seule évocation « rabat joie » provoque la colère et la violence de cette puissance en expansion.

Pour un individu, subir les conséquences de ses actes permet en général d’apprendre la mesure ; pour l’humanité dans son histoire collective, on voit apparaître les mêmes errements puisque chaque individu naissant reprend l’aventure à son début.

Qu’est ce que penser ? Ce n’est pas seulement mener à bien la cohérence d’une logique technicienne, ce n’est pas encore l’acte intellectuel qui permet de donner forme à une vision mentale, c’est l’effort de parfaire l’aptitude évolutive de l’humain, c’est le courage de comprendre le mouvement en considérant que l’intérêt personnel n’est pas premier.

2006

Commentaires récents